L’encerclement de la forteresse

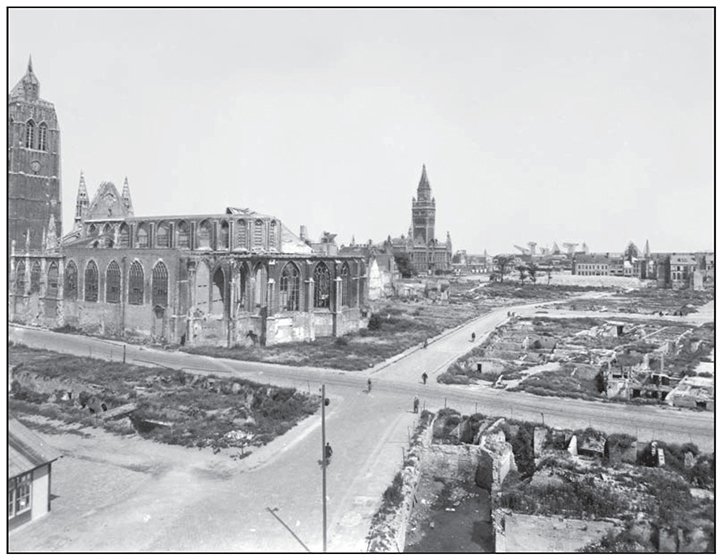

Début septembre 1944, les troupes canadiennes s’approchent de Dunkerque. Sur leur passage, les Allemands dynamitent ponts, routes et maisons, inondant les terrains environnants pour ralentir l’avance alliée. Le 4 septembre, les chantiers navals de France sont entièrement détruits. Les jours suivants, les villes de Hondschoote, Gravelines et Bourbourg sont libérées, tandis que les Canadiens atteignent les abords de Coudekerque, où ils butent sur les positions fortifiées du Fort Vallières.

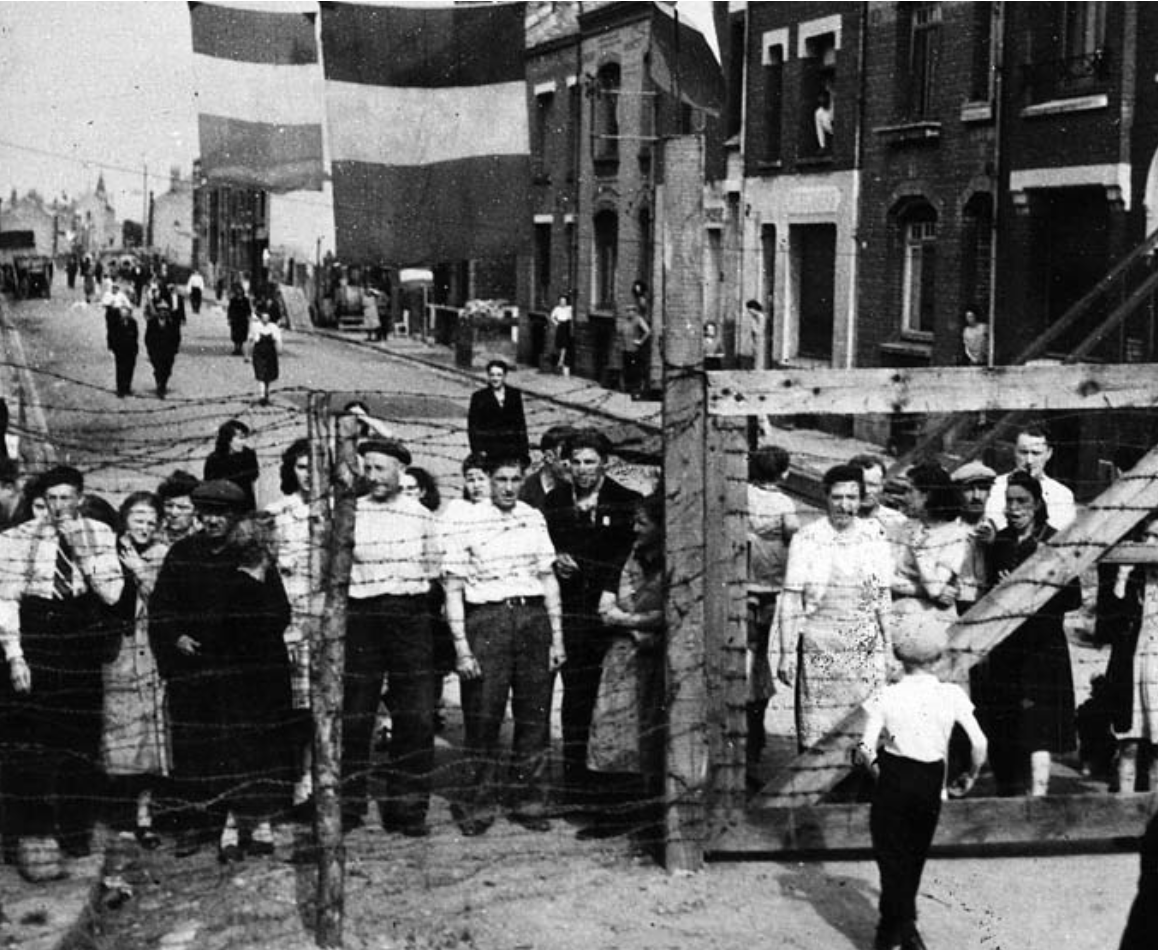

À partir du 10 septembre, l’encerclement de la ville s’organise. Du 14 au 16 septembre, les unités canadiennes s’accrochent à leurs positions face à une défense allemande toujours plus renforcée. Le 17 septembre, la 5ème brigade canadienne s’empare de Mardyck, localité dont la libération marqua la fin des opérations des troupes canadiennes. Ce même jour, l’aviation alliée bombarde intensément le quartier général du commandant de la place, le vice-amiral Friedrich Frisius, à Malo-les-Bains, causant la mort de nombreux civils.