Bombardement de la région de Strasbourg, été 1944 (fonds La Vie du Rail)

La Vie du Rail

Dans le cadre des commémorations nationales marquant les 80 ans de la libération de la France, le SARDO a entrepris de retracer les événements marquants ayant affecté la région de Strasbourg durant cette période cruciale de l’histoire. Cette rétrospective couvre la période allant de l’occupation allemande et de l’annexion au IIIᵉ Reich en juin 1940, jusqu’à la libération de la ville le 23 novembre 1944. À travers ces épisodes tragiques, le rôle déterminant joué par les cheminots, tant dans la clandestinité que dans leur soutien aux forces alliées, est mis en lumière.

Ce travail a conduit à la réalisation d’une exposition, organisée par le SARDO, présentée du 12 novembre au 14 décembre 2024 en gare de Strasbourg. Cet événement, labellisé “Mission Libération“, est proposé en partenariat avec SNCF Gares & Connexions.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le chemin de fer a joué un rôle crucial, en particulier dans les régions frontalières de l’Est. En Alsace et Moselle, la SNCF a d’abord contribué à la défense nationale en facilitant la construction de la ligne Maginot, avant de servir à l’évacuation des populations et au repli industriel lors de l’invasion allemande en 1940. Avec l’annexion de l’Alsace et de la Moselle au Troisième Reich en 1940, la région connaît des transformations profondes : retour des réfugiés, expulsions massives, incorporations forcées… Dès juin 1940, Adolf Hitler nomme le Gauleiter Robert Wagner à la tête de l’administration civile en Alsace. Rapidement, l’allemand redevient la langue officielle et l’administration française est remplacée par les autorités allemandes. La jeune SNCF est dissoute dans ces territoires, remplacée par la Deutsche Reichsbahn, avec la gestion ferroviaire désormais dirigée depuis Karlsruhe.

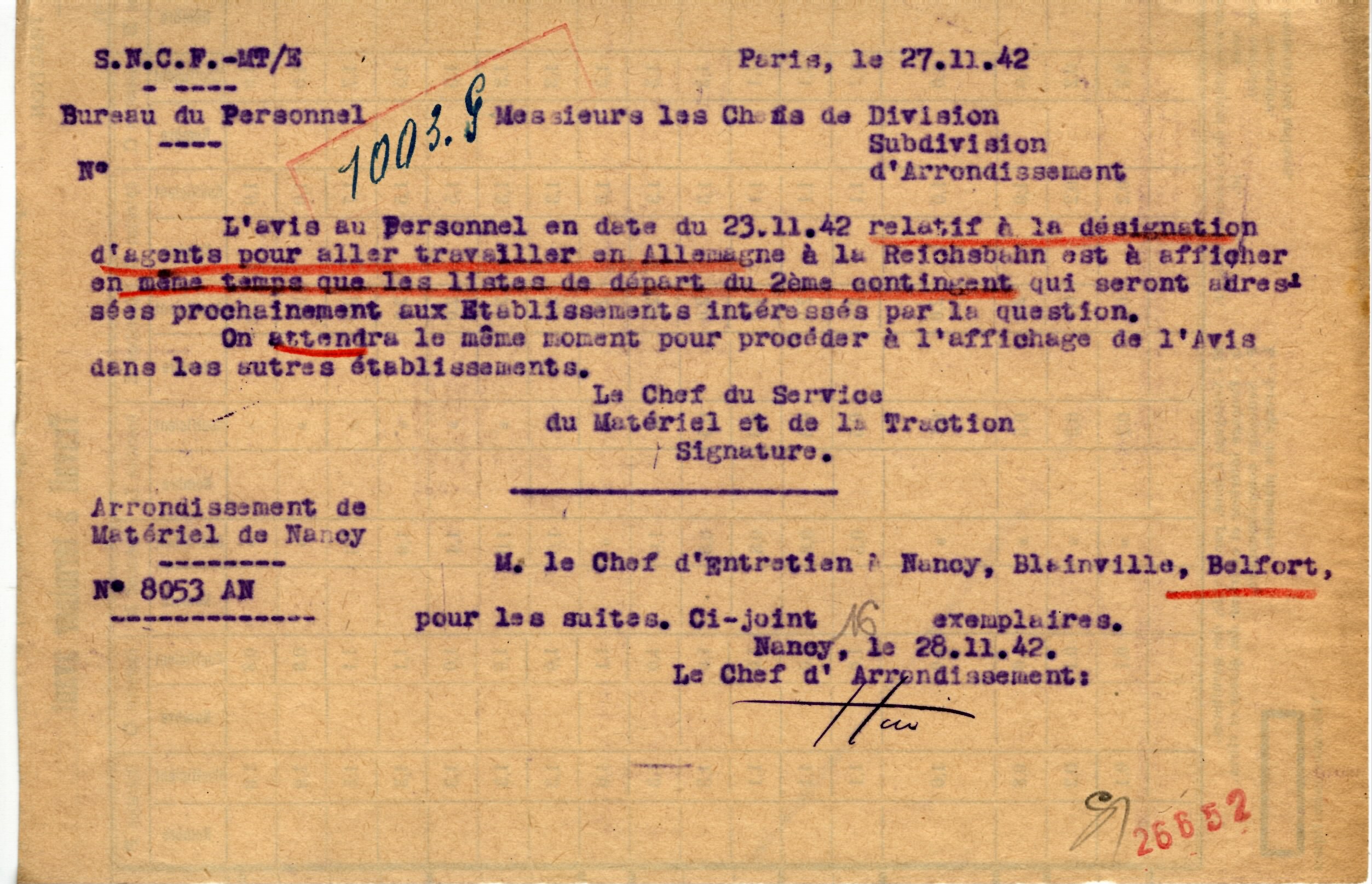

Le processus de germanisation, accompagné d’une nazification systématique, affecte également les cheminots. Ceux originaires des trois départements annexés sont contraints de rejoindre leurs postes dès le 25 juillet 1940. Cette réintégration s’accompagne d’une série de mesures visant à aligner la population sur l’idéologie nazie. L’obligation de signer une déclaration d’allégeance au Führer devient incontournable pour les cheminots de retour de captivité.

L’administration ferroviaire, désormais sous contrôle allemand, remplace les employés français expulsés par des agents de la Reichsbahn. En parallèle, la répression s’intensifie à travers l’incorporation forcée des cheminots dans le Front allemand du travail, une organisation remplaçant les syndicats et réunissant patrons et ouvriers sous la tutelle du régime nazi. Les cheminots, soumis à de lourdes pressions, doivent participer aux manifestations nazies et adhérer aux organisations du Parti. Les cadres n’ont pas le choix : l’engagement est obligatoire. Beaucoup sont envoyés en Allemagne pour un « recyclage » idéologique.

Voiture réservée aux troupes allemandes, 1942 (fonds La Vie du Rail)

À partir d’octobre 1942, les cheminots alsaciens et mosellans, comme d’autres hommes des territoires annexés, sont incorporés de force dans la Wehrmacht. Environ 5 000 cheminots, parmi les 130 000 “malgré-nous”, sont enrôlés dans l’armée allemande, et près de 40 000 d’entre eux ne reviendront jamais. Cette situation entraîne une féminisation croissante de la profession et une extension des horaires de travail pour répondre aux besoins du Reich.

SARDO CNAH (0206LM0002/002)

Malgré les risques, les cheminots d’Alsace et de Moselle ne sont pas restés passifs face à l’occupant. Dans ces régions, la résistance prend des formes discrètes mais efficaces, principalement axées sur le renseignement et l’aide aux évadés. Le sabotage, bien que moins fréquent qu’ailleurs en France, se développe sous l’impulsion de figures comme Georges Wodli, cheminot et membre du Parti communiste français. Son réseau mène des actions clandestines, dans les ateliers où existaient d’importantes cellules du Parti communiste jusqu’en 1939 et notamment celui de Bischheim. Ils seront la cible de répressions féroces de la Gestapo qui détient les archives de la police française dans lesquels la plupart des militants communistes avaient été fichés dès 1940. Une première vague d’arrestations intervient en avril-mai 1942 où environ 300 d’entre eux seront internés en camp.

Arrêté en 1942, Georges Wodli sera torturé et exécuté en 1943, tandis que d’autres cheminots subissent le même sort, certains condamnés à mort lors de procès expéditifs.

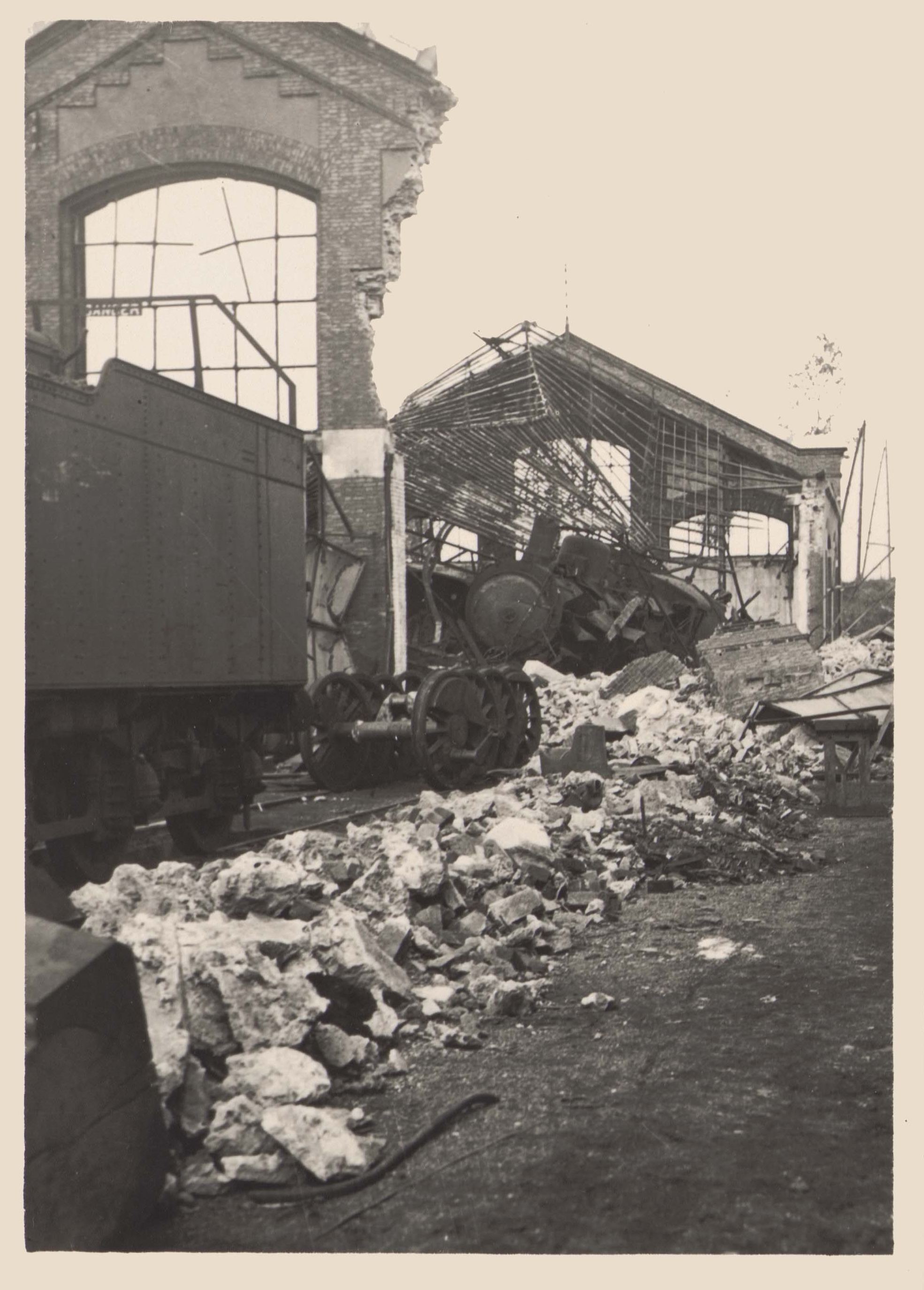

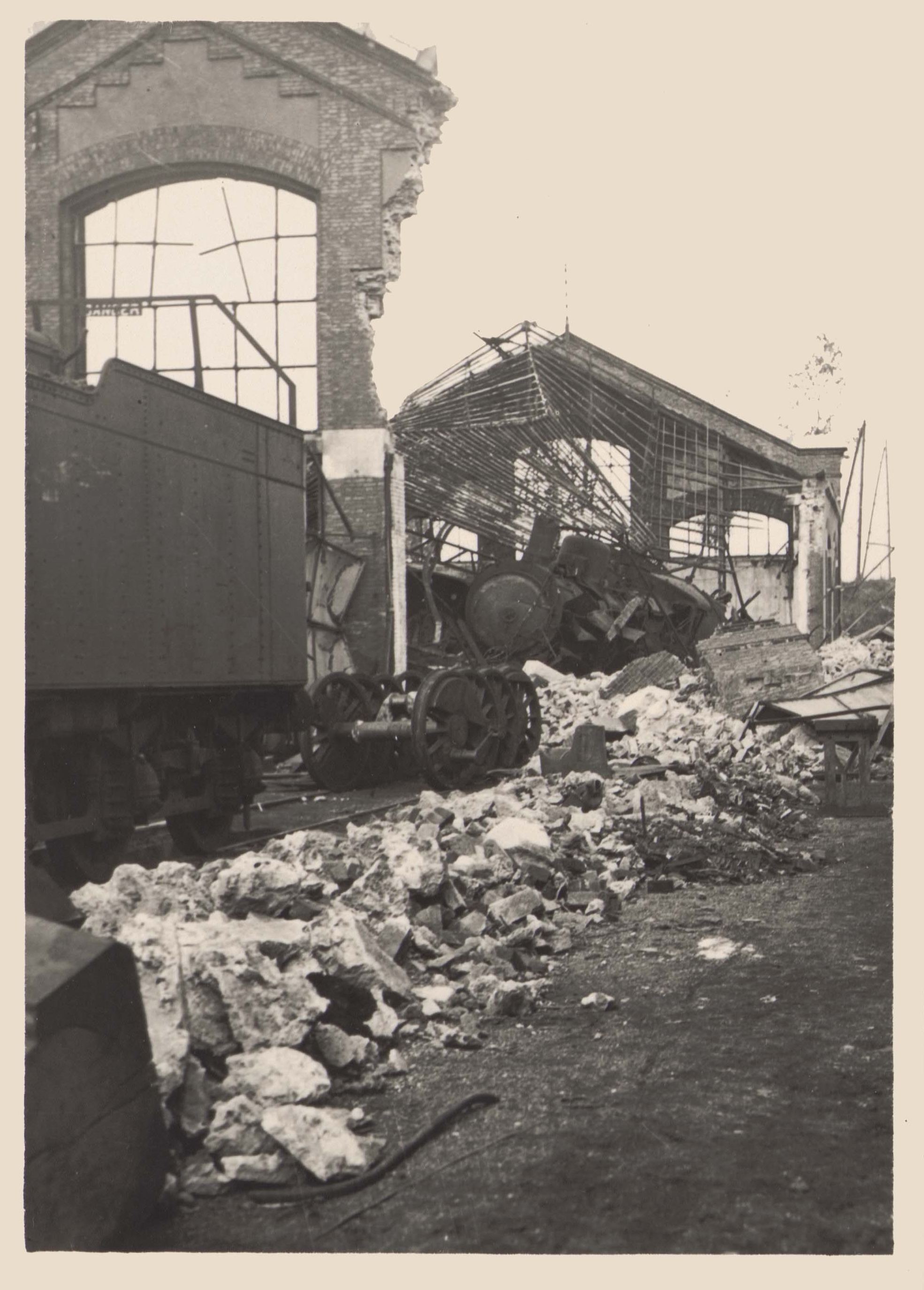

Alors que la libération de la France progresse, les cheminots et les infrastructures ferroviaires d’Alsace et de Moselle subissent une dernière épreuve : les bombardements alliés. Dès 1943, les lignes stratégiques, comme celle de Strasbourg à Kehl, sont visées. En 1944, les gares de triage de Strasbourg, Metz-Sablon et Mulhouse sont régulièrement bombardées, occasionnant de lourdes pertes humaines parmi les cheminots.

Bien que certaines villes françaises aient subi des bombardements dès 1940, Strasbourg, capitale alsacienne, fut largement épargnée jusqu’en 1943. Entre le 6 septembre 1943 et le 25 septembre 1944, la ville et ses alentours devinrent la cible des raids aériens alliés. Strasbourg fut bombardée à trois reprises, mais c’est l’ensemble de l’agglomération qui endura une dizaine de raids majeurs ainsi que plusieurs attaques secondaires menées par les bombardiers de la 8th Air Force.

Le premier bombardement majeur de Strasbourg eut lieu le 6 septembre 1943. Vers 11 heures, des bombardiers américains B-17 « Forteresses volantes », appartenant aux 92nd et 96th Heavy Bombardment Groups, survolèrent la ville après une mission contre l’usine Bosch à Stuttgart. Avant de retourner à leur base, ils larguèrent près de 600 bombes sur le quartier du Neudorf. Les déflagrations successives ravagèrent de nombreuses habitations, prises par surprise. Le cinéma Scala, aujourd’hui un théâtre, fut temporairement transformé en chapelle ardente pour accueillir les victimes.

Deux autres bombardements frappèrent Strasbourg les 11 août et 25 septembre 1944. Ces raids touchèrent plusieurs bâtiments emblématiques de la ville, dont la cathédrale, le palais Rohan, l’ancienne douane et l’église Saint-Étienne. Les quartiers du Neudorf et de la Meinau subirent également des destructions massives.

Sur cette période, environ 20 % de la ville de Strasbourg fut détruit. Au total, 13 982 bâtiments furent endommagés ou détruits, et les pertes humaines s’élèvent à 1035 morts sur toute la durée de la guerre.

Bombardement de la région de Strasbourg, été 1944 (fonds La Vie du Rail)

Bombardement de la région de Strasbourg, été 1944 (fonds La Vie du Rail)

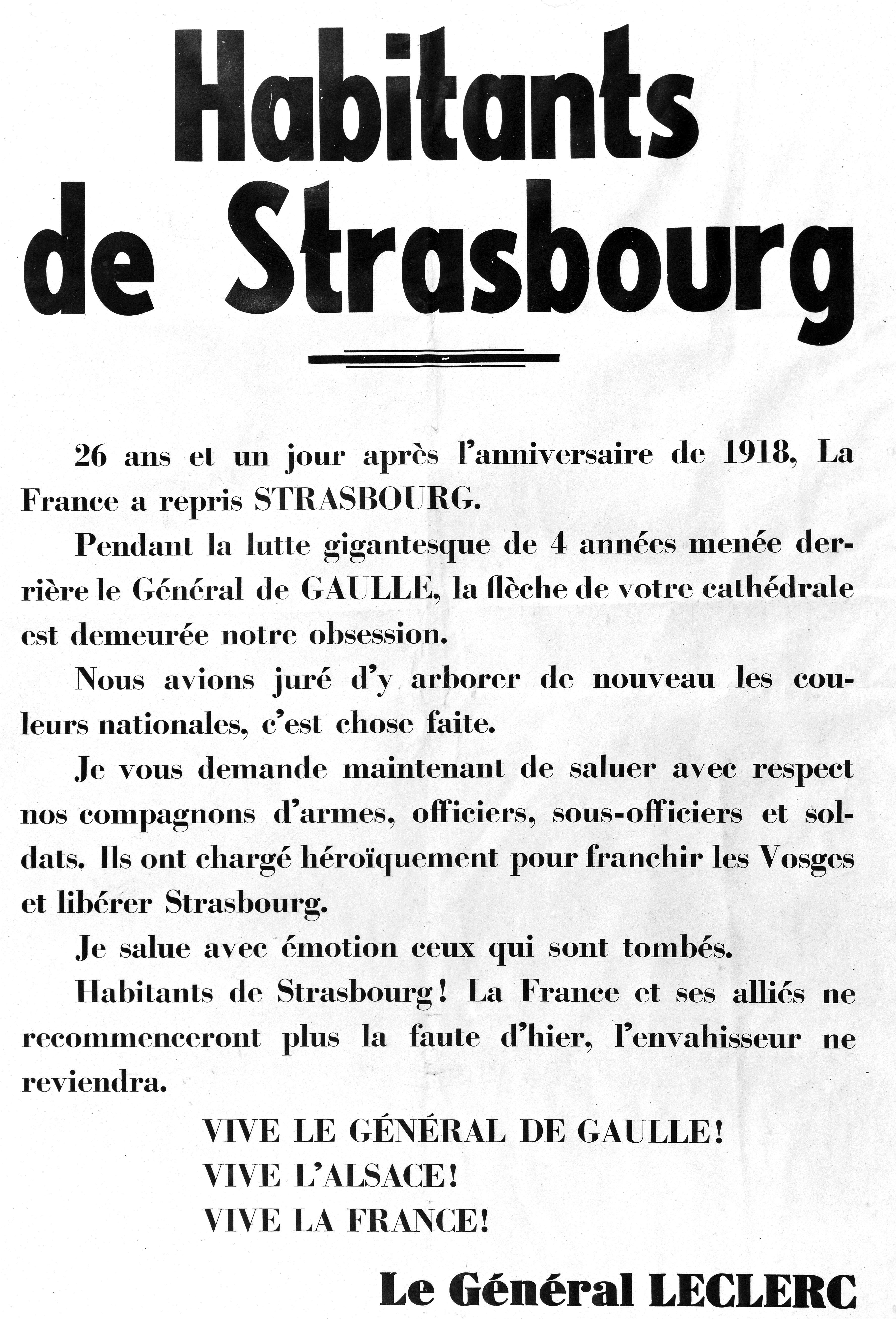

En septembre 1944, un mois après la Libération de Paris, le général de Gaulle demande au général Eisenhower que les forces françaises soient impliquées dans la libération de Strasbourg. Le général Leclerc et sa 2ème Division Blindée, au sein de la 7ème Armée américaine, reçoivent ainsi la mission de libérer l’Est de la France. Le 12 septembre, à Nod-sur-Seine en Côte-d’Or, la 2ème DB rejoint la 1ère Armée du général de Lattre de Tassigny, qui remonte vers le massif des Vosges à la suite du Débarquement de Provence. Après avoir libéré Nancy le 15 septembre, la progression continue en direction de Strasbourg, objectif final de cette campagne.

Le 23 novembre 1944, après des semaines de combats acharnés, la 2ème Division Blindée entre dans Strasbourg. Ce jour-là, à 6h45, le général Leclerc ordonne l’assaut final. Quatre colonnes sont lancées vers la ville, avec pour objectif le Rhin et le pont de Kehl. Si trois des colonnes se heurtent à la résistance allemande, la quatrième, menée par le lieutenant-colonel Rouvillois, surprend les défenses en suivant un itinéraire inattendu via Hochfelden, Brumath et Schiltigheim. Rouvillois et ses chars parviennent à briser le dernier verrou et à pénétrer dans Strasbourg. Le 5ème escadron du 1er Régiment de Marche de Spahis Marocains (RMSM) est le premier à atteindre la cathédrale de Strasbourg, un symbole fort du serment fait par Leclerc et ses hommes en 1941 à Koufra : « Ne déposer les armes que lorsque nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. ». L’un des spahis, Maurice Lebrun, âgé de 23 ans et vétéran de Koufra, demande l’autorisation de hisser le drapeau tricolore sur la cathédrale. Avec l’aide d’une commerçante, Emilienne Lorentz, il confectionne un drapeau avec un morceau de drap blanc, un bout de jupe bleu et, ironie de l’histoire, du rouge récupéré sur un étendard nazi. Dans l’après-midi, accompagné de ses camarades, Maurice Lebrun grimpe au sommet de la cathédrale, escaladant seul la flèche haute de 145 mètres sous un vent glacial. Il parvient enfin à fixer le drapeau marqué de la Croix de Lorraine sur le paratonnerre, tandis que, plus bas, le général Leclerc observe cette scène avec fierté. Le message codé “Tissu est dans iode” est envoyé pour signaler la libération de Strasbourg.

Le 26 novembre 1944, le général Leclerc préside une cérémonie sur la place Kléber. Dans un discours chargé d’émotion, il s’adresse aux Strasbourgeois : « La flèche de votre cathédrale est restée notre obsession. Nous avons juré d’y arborer de nouveau les couleurs nationales. C’est chose faite. » Strasbourg est enfin libre, et avec elle, une étape cruciale de la Libération de la France est franchie.

Le Général Leclerc (fonds La Vie du Rail)

Libération de Strasbourg, 23 novembre 1944 (fonds La Vie du Rail)

Véhicule de la 2ème DB, 1944-1945 (fonds La Vie du Rail)

Discours du Général Leclerc, Strasbourg (CNAH SARDO)

Décoration de cheminots par le Général Leclerc, Strasbourg le 21 novembre 1947 (fonds La Vie du Rail)

Après la Libération, le réseau ferroviaire alsacien est en grande partie détruit. Le service ferroviaire reprend lentement, avec des premières liaisons rétablies dès février 1945. Le chantier de reconstruction est immense : la SNCF et ses cheminots s’attellent à relever les infrastructures, reconnectant la région au reste du pays. Ce travail acharné permet de remettre en marche le réseau national, symbole d’un pays en reconstruction après l’une des périodes les plus sombres de son histoire.

Le complexe ferroviaire de Bischheim est créé en 1875. Situé dans l’agglomération de Strasbourg, à 3,5 km au nord de la gare centrale sur la ligne Strasbourg-Lauterbourg, il contribuera fortement au développement industriel de la ville. Composé à l’origine de deux ateliers, l’un destiné à la réparation des locomotives à vapeur, l’autre à la réparation de voitures à voyageurs et de wagons, il s’étend aujourd’hui sur près de 23 hectares.

Peu après l’Armistice du 22 juin 1940, la région est annexée au 3ème Reich et la Deutsche Reichsbahn prend possession des ateliers de Bischheim en lieu et place de la SNCF. Le site est alors presque totalement désert, les quelques milliers d’ouvriers de l’époque et l’outillage ayant été redirigés vers Tours et Périgueux l’année précédente.

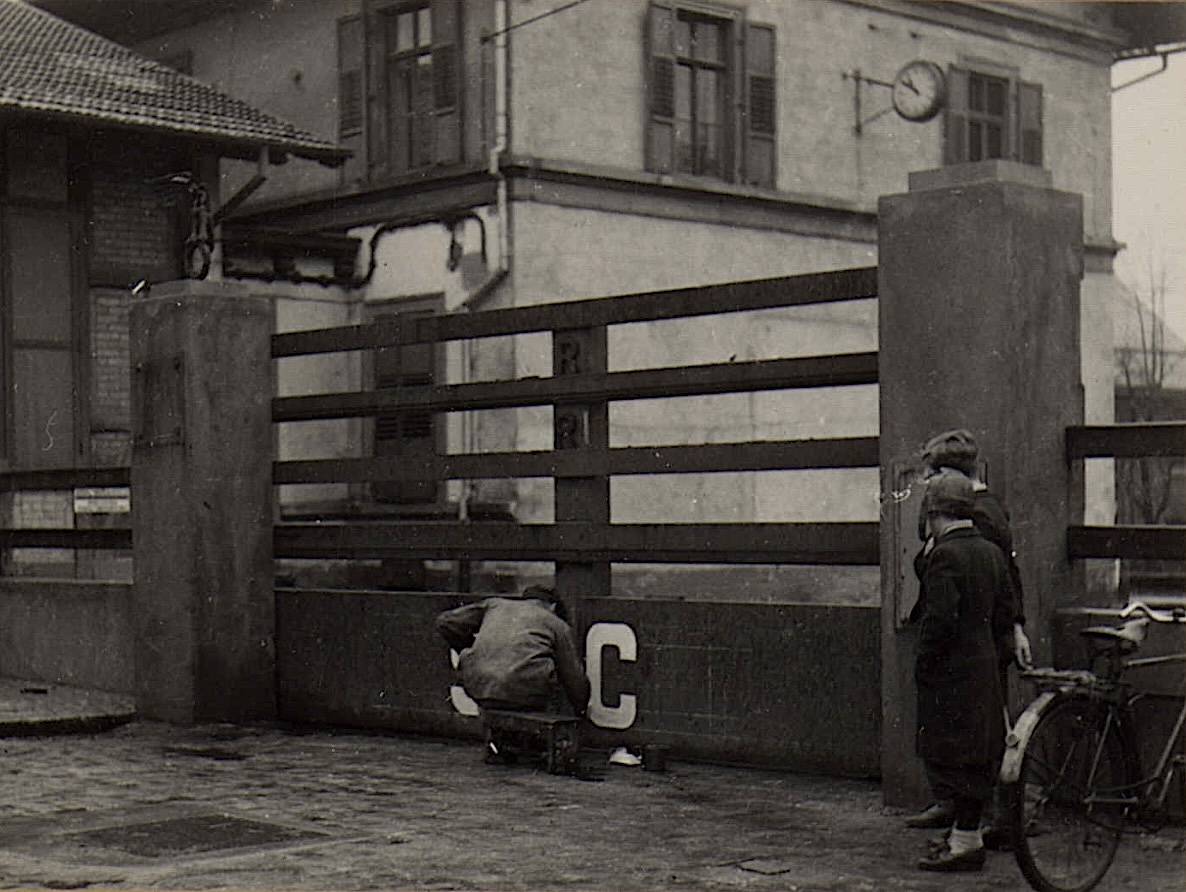

Sous l’Occupation, les ateliers comptent 3 000 employés qui sont soumis au quotidien à un contrôle et à une discipline particulièrement stricte : les repas, les loisirs, les travaux sont surveillés, et les cheminots doivent se plier au salut et à l’appel (Betriebsappell) obligatoires. De même, la tenue des employés va radicalement changer sur l’année 1941 et notamment lors des discours officiels obligatoires. Le béret, considéré comme un symbole français, fait rapidement place à l’uniforme Malgré quelques comportements « résistants », graffitis, vols de pièces, détournement de marchandises ou quelques sabotages, la discipline règne sur les ateliers de Bischheim. Traditionnel bastion communiste avant-guerre, les cheminots sympathisants vont subir, dès 1942, une forte répression de la gestapo.

Jusqu’en 1944, le complexe ferroviaire va échapper aux bombardements, mais le 11 août 1944, le site sera la cible des bombardiers alliés. L’atelier de réparation des voitures et wagons subira de très importants dégâts. Le 23 novembre 1944, lorsque les troupes de la 2e DB du Général Leclerc entre dans Strasbourg, les derniers fonctionnaires allemands de la Deutsche Reichsbahn plient bagages. Dès le lendemain de la libération de la ville, le sigle de la Société nationale des chemins de fer SNCF est repeint sur la porte principale des ateliers du matériel. Remis en état, les ateliers reprennent leurs activités le 13 avril 1945 et joueront un rôle important pour la reconstruction de la France.

Acteur de l’épopée de la grande vitesse en France dans les années 1970, la ville de Bischheim est connue pour la maintenance des trains à grande vitesse et notamment depuis 1981, dans de mise en production de la première ligne TGV en France.

Bombardement de Bischheim en août 1944 (fonds La Vie du Rail)

Bombardement de Bischheim en août 1944 (fonds La Vie du Rail)

Bombardement de Bischheim en août 1944 (fonds La Vie du Rail)

Bischheim annexé, 1943 (fonds La Vie du Rail)

Bischheim libéré, 1944 (fonds La Vie du Rail)