Plan de situation de la Gare de Verdun 1869

La gare de Verdun, située dans le département de la Meuse en région Grand Est, a été mise en service en 1870 après deux années de construction.

Elle a joué un rôle stratégique majeur durant la Première Guerre mondiale, en particulier lors de la bataille de Verdun en 1916, en servant de point d’acheminement essentiel pour le déplacement des troupes, la répartition des blessés et le ravitaillement.

Sur le plan historique militaire, cette gare est également remarquée pour deux événements clés : sa transformation en hôpital militaire en 1914 et son rôle en tant que lieu de départ du cercueil du soldat inconnu, soulignant son importance symbolique et stratégique durant cette période.

La Gare de Verdun

Contexte de construction (1868-1870)

La gare de Verdun est édifiée dès 1868 sur les plans de Gustave Eiffel, dans une ville à la fois stratégique et fortement militarisée. Afin de répondre aux critères militaires, l’Armée française a émis une exigence spécifique : l’intégralité des éléments structurels de la gare doit pouvoir être démontée sous 48 heures en cas de conflit, permettant ainsi de libérer rapidement l’espace pour des raisons de défense, en cas de nécessité.

Pour satisfaire cette demande, la structure de la gare a été principalement réalisée en métal, utilisant un assemblage complexe de poutres et de rails. Cette conception innovante, caractéristique du génie d’Eiffel, a permis de créer un édifice robuste et modulable. La structure métallique offre plusieurs avantages : elle permet une construction plus rapide et plus économique que les méthodes traditionnelles, tout en garantissant une résistance accrue aux intempéries. De plus, cette approche architecturale offre une adaptabilité optimale aux besoins fonctionnels d’une gare moderne, tout en répondant aux impératifs militaires de l’époque.

Cette gare, avec son architecture métallique, marque une rupture avec les gares traditionnelles de la région, majoritairement construites en pierre. Elle témoigne ainsi de l’ingéniosité d’Eiffel et de sa capacité à concilier innovation technique, exigences militaires et besoins civils.

La «publicité » des entreprises EIFFEL, SARDO – CNAH (Centre national des archives historiques du Mans).

La gare de Verdun est située sur la nouvelle ligne Aubréville-Verdun, exploitée par la Compagnie des chemins de fer de l’Est, qui vise à renforcer le réseau ferroviaire du Nord-Est de la France, aussi bien pour le développement économique que pour la mobilisation militaire.

Mise en service et premières années (1870-1913)

Après presque deux années de construction, la gare de Verdun marque une étape majeure dans l’histoire des transports ferroviaires français. Elle est mise en service le 14 avril 1870 et inaugurée le 1er juillet de la même année. Sa construction s’inscrit dans un contexte de modernisation des infrastructures, marqué par l’essor industriel et l’innovation. Elle symbolise à la fois le progrès technique de l’époque, et la nouvelle organisation du transport ferroviaire en France.

Sur le plan local, la gare a été un véritable moteur de développement économique et social. Elle a permis une optimisation significative des échanges commerciaux, notamment pour les produits agricoles et les matières premières comme le bois, qui représentaient une part essentielle de l’économie régionale. Par ailleurs, elle a facilité les déplacements des voyageurs, contribuant ainsi à l’essor du tourisme, alors naissant, et a joué un rôle stratégique dans la logistique militaire, un aspect non négligeable dans le contexte géopolitique de l’époque.

Première Guerre mondiale (1914-1918)

Lorsque la guerre éclate en août 1914, la gare se voit rapidement transformée en un lieu de secours et d’espoir pour de nombreux blessés. Elle devient un hôpital de fortune, mobilisée pour accueillir et évacuer des milliers de soldats blessés, témoignant de la capacité des infrastructures civiles à se réorganiser face à l’urgence. Pendant cette période difficile, les quais et les salles, autrefois dédiés aux voyageurs, se transforment en lieux d’attente et de soins pour ceux qui reviennent du front, ainsi que pour leurs familles qui attendent anxieusement des nouvelles. La gare devient un point de convergence où se joue la dure réalité de la guerre, mêlant douleur, solidarité et dévouement.

Ce lien singulier entre la gare et le conflit s’intensifie lors de la bataille de Verdun, en 1916, l’une des plus longues et des plus meurtrières. La région est la cible d’attaques incessantes. Les bombardements successifs, d’une violence extrême, frappent sans relâche l’infrastructure ferroviaire, transformant cet espace en un témoignage silencieux des horreurs de la guerre. Les installations sont gravement endommagées, et le trafic ferroviaire, crucial pour l’approvisionnement des troupes et l’évacuation des blessés, est fortement perturbé, voire totalement interrompu lors des moments les plus critiques. Ces interruptions prolongées laissent sur place, dans l’attente ou dans la douleur, des soldats blessés qui n’arrivent plus à être évacués à temps. Les opérateurs ferroviaires, malgré la dangerosité et la fatigue, travaillent sans relâche, animés par leur sens du devoir. Leur détermination et leur courage illustrent la profonde résilience de ceux qui ont maintenu le lien entre le front et l’arrière du conflit.

Ces années laissent une empreinte indélébile : celle d’un lieu qui, dans ses murs, a porté le poids de la guerre. La gare, bien plus qu’un lieu de transit, devient un symbole fort de l’humanité confrontée à l’indicible, témoignant des sacrifices et de l’espoir qui persistaient malgré l’obscurité des temps.

Le 10 novembre 1920, à 16 heures, le cercueil du Soldat inconnu a quitté la gare de Verdun, marquant le début d’un voyage symbolique vers Paris. Le convoi funèbre, accompagné par des dignitaires et des citoyens venus rendre un dernier hommage, a traversé lentement la France, chaque gare traversée devenant un lieu de recueillement et de mémoire. Ce geste solennel a symbolisé l’hommage de toute une nation à ceux qui ont donné leur vie pour la France.

L’arrivée du Soldat inconnu à Paris pour son inhumation sous l’Arc de Triomphe a été un moment d’une portée historique et émotionnelle immense.

Cet événement a renforcé le statut symbolique de la gare et de la ville de Verdun dans l’histoire et la mémoire nationale.

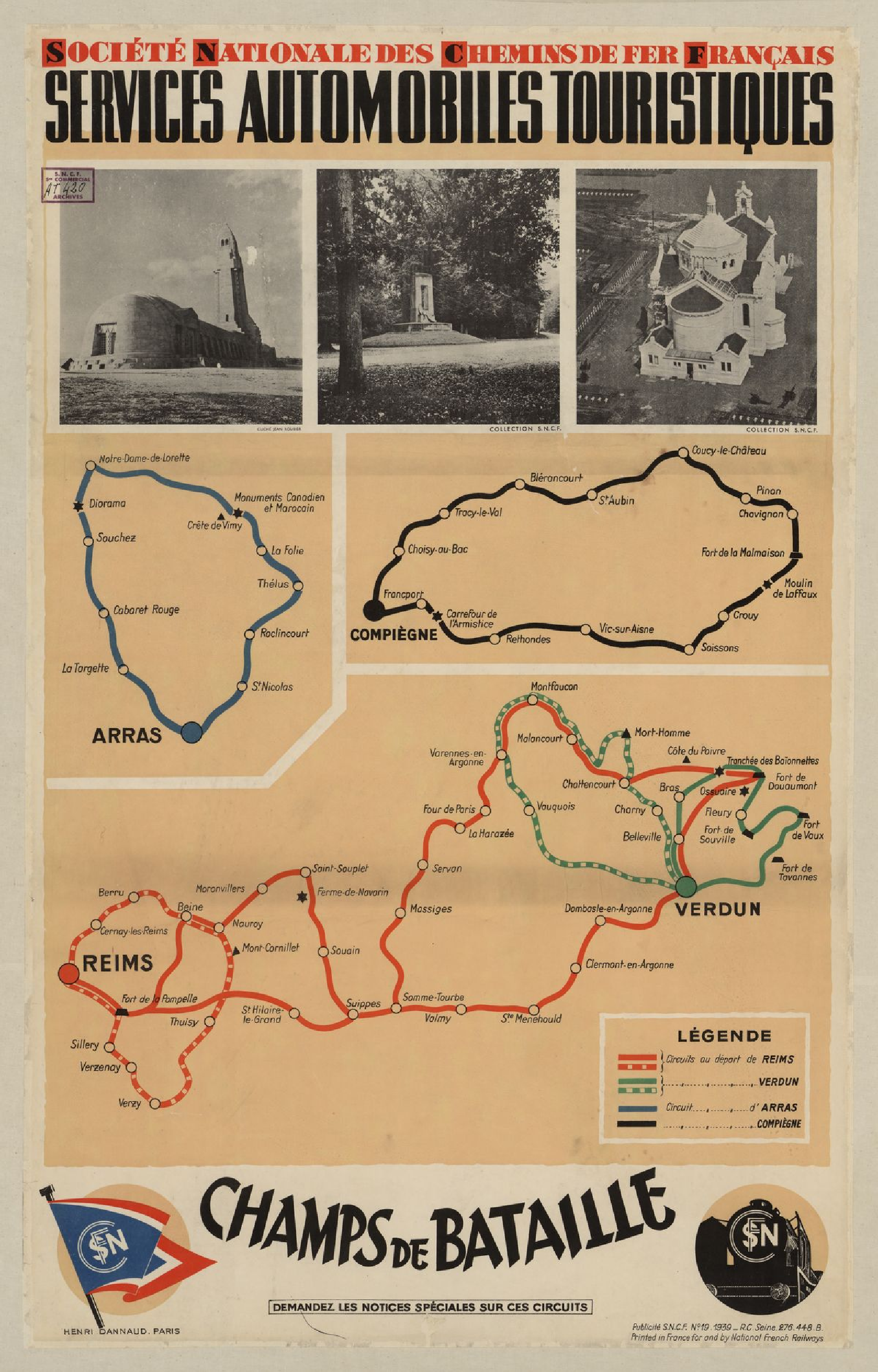

Après la Première Guerre mondiale, les Compagnies du chemin de fer du Nord et de l’Est, puis la SNCF dès sa création, ont développé une offre touristique unique autour de la mémoire de la guerre, notamment dans les régions nord et est de la France. Cette initiative, centrée sur deux objectifs principaux, visait à documenter les destructions massives causées par les forces allemandes dans les zones de combat et à valoriser les victoires militaires françaises et britanniques.

Le circuit proposé couvrait plusieurs villes emblématiques :

Les circuits étaient méticuleusement organisés selon trois critères majeurs :

Zones géographiques de batailles : les grandes batailles telles que celles de la Somme, d’Artois, du Chemin des Dames, et d’autres lieux emblématiques où les combats ont été les plus intenses, sont mises à l’honneur.

Zones d’occupation : les visites respectent les délimitations historiques des territoires, permettant aux visiteurs de comprendre l’étendue et l’impact de l’occupation.

Maillage ferroviaire : les circuits reposent sur les infrastructures des Compagnies, complétées par des solutions de transport routier là où le rail était insuffisant.

Cette complémentarité entre le train et la route représentait une innovation logistique pour l’époque, permettant aux visiteurs d’atteindre des lieux dévastés qui auraient été autrement inaccessibles au grand public.

Ces initiatives de « tourisme de mémoire » servaient un double objectif. D’une part, elles attestent d‘une dimension testimoniale, et de la volonté de permettre aux visiteurs de constater directement l’étendue des destructions, de voir de leurs propres yeux les cicatrices laissées par la guerre sur le paysage et les villes. D’autre part, elles attestent d’une dimension mémorielle et politique, et de la volonté d’entretenir le souvenir des « crimes de l’ennemi » et des souffrances endurées par la population, afin de renforcer la conscience nationale et l’unité du pays.

Ces voyages, organisés par les compagnies de chemins de fer ainsi que par la SNCF à partir de 1939, sont bien plus que de simples excursions. Ils sont devenus des moments de recueillement et de mémoire collective. Ils ont permis à des milliers de personnes, et notamment aux familles, de se rendre sur les lieux emblématiques des batailles, de voir les traces des combats et de rendre hommage aux soldats tombés pour la France.

En parallèle de ces visites, la SNCF a mis en place une communication visuelle puissante, s’appuyant sur des affiches conçues par de grands artistes. Ces affiches, véritables œuvres d’art, jouaient un rôle stratégique dans la valorisation de l’image moderne et solidaire de la SNCF.

Ces affiches, exposées dans les gares et les lieux publics, ont marqué les esprits par leur force évocatrice et leur beauté artistique. Elles ont contribué à créer une identité visuelle forte pour la SNCF, tout en servant de support à la mémoire collective. En associant art et devoir de mémoire, la SNCF a su toucher un large public et sensibiliser les générations suivantes à l’importance du souvenir.

Ces initiatives de la SNCF, qu’il s’agisse des pèlerinages collectifs ou de la communication visuelle, témoignent d’un engagement durable en faveur de la mémoire nationale. Elles ont permis de créer un lien fort entre le passé et le présent, entre les générations qui ont vécu la guerre et celles qui sont nées après. En organisant ces voyages et en utilisant l’art comme moyen de communication, la SNCF a joué un rôle clé dans la préservation de la mémoire collective et dans la transmission des valeurs de solidarité et de respect.

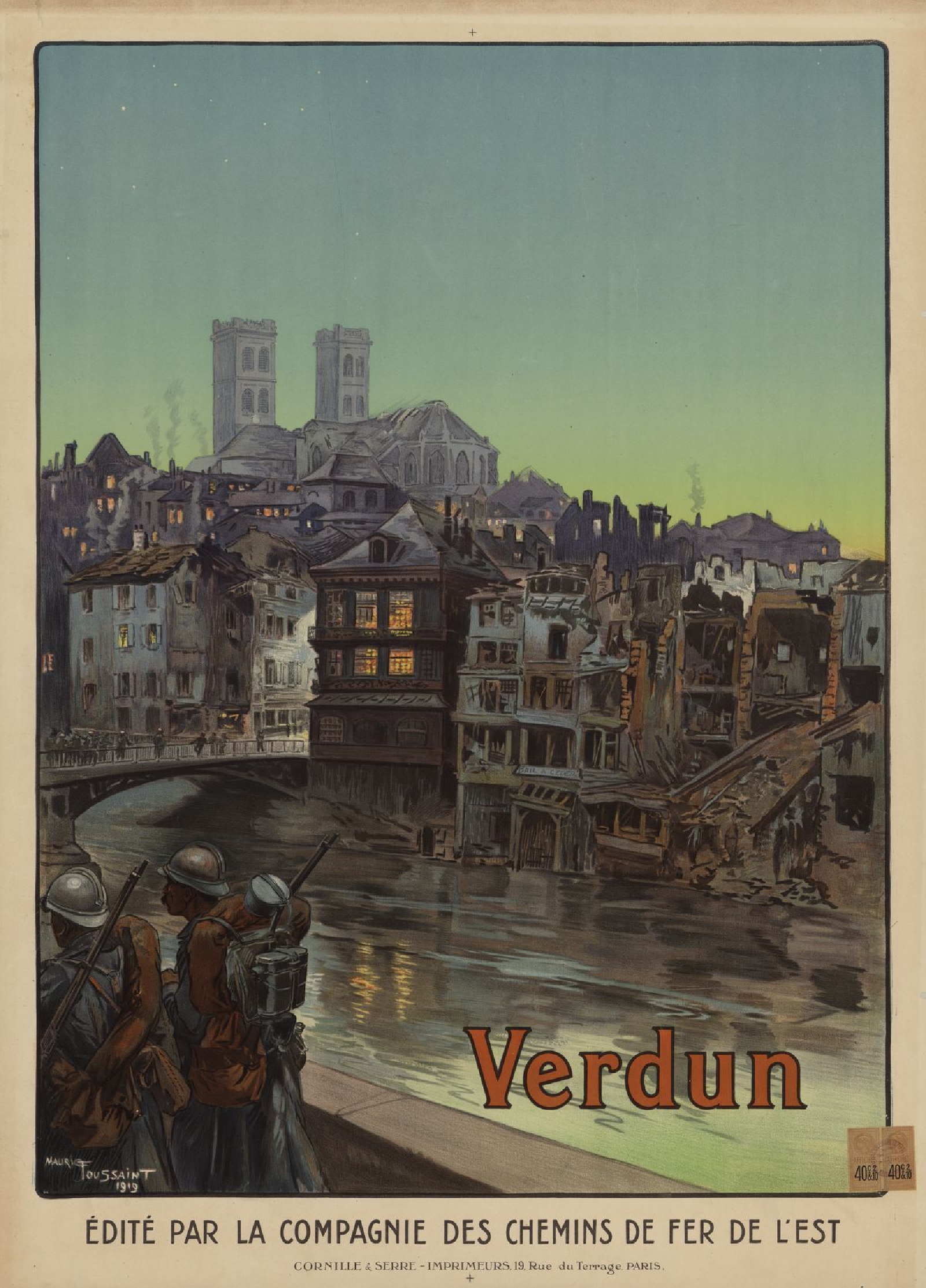

Cette image est une affiche historique éditée par la Compagnie des Chemins de fer de l’Est en 1919, réalisée par l’illustrateur Maurice Toussaint. Elle représente la ville de Verdun, profondément marquée par les ravages de la guerre.

Au premier plan, des soldats lourdement équipés avancent. Ils semblent habitués à la vue de la ville partiellement détruite.

Les maisons sur la rive de la Meuse (le futur quai de Londres), incendiées et effondrées, attirent l’attention.

C’est une scène saisissante de désolation. En observant attentivement, on remarque que l’artiste a représenté des habitants regroupés sur le pont qui enjambe la Meuse et, partout, des fenêtres éclairées comme des lueurs de renaissance.

Autant de petits détails montrant que la vie a déjà repris parmi les ruines.

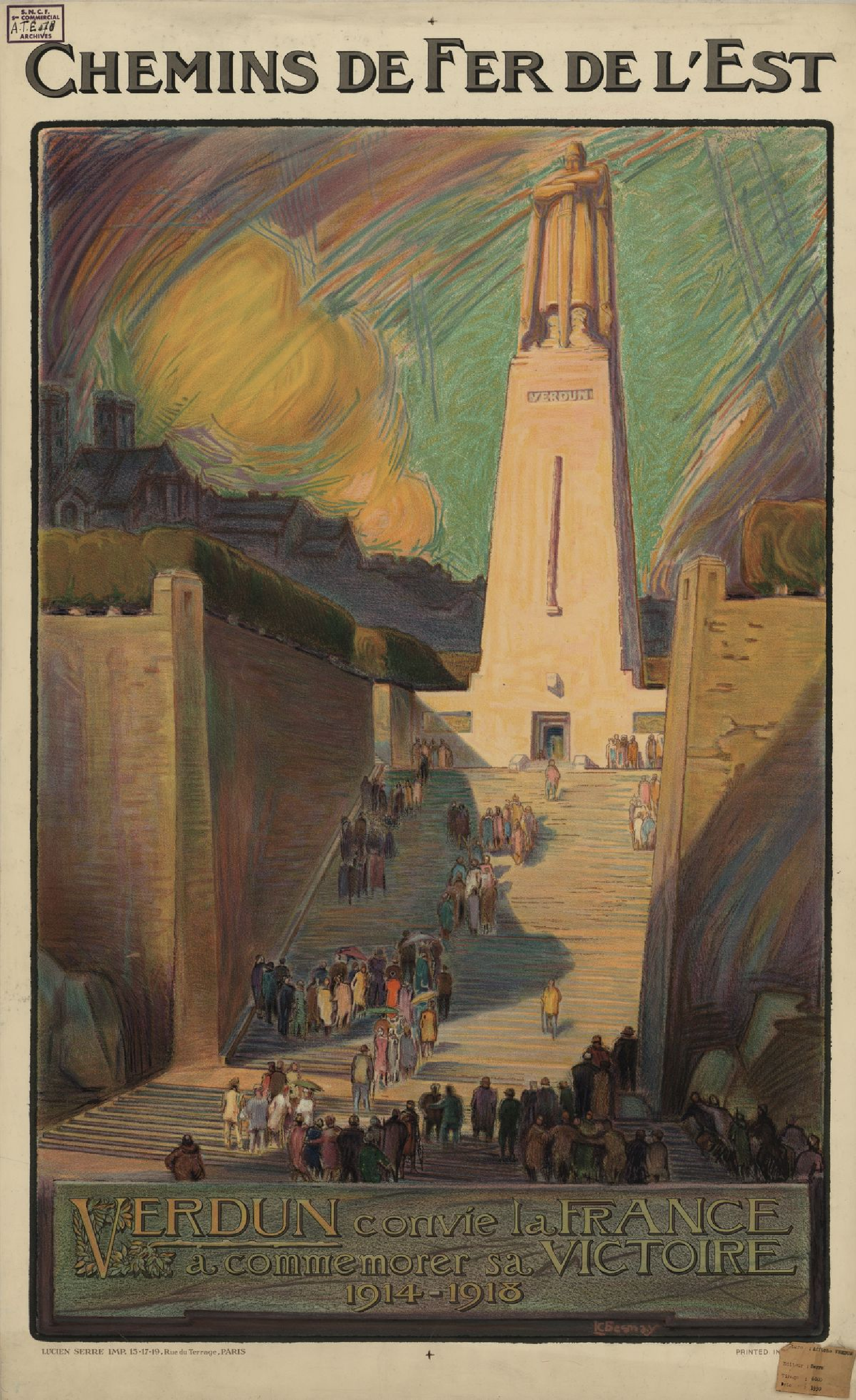

L’affiche réalisée par Léon Chesnay (1869-1962) représente des visiteurs autour du monument à la Victoire et aux soldats de Verdun. Inauguré en 1929, ce monument, situé entre la partie haute et basse de la ville, célèbre la victoire française. Un guerrier franc, fier, l’épée à la main, veille sur la cité en regardant vers l’est depuis le sommet d’une tour de trente mètres. L’affiche montre le monument dans son intégralité, avec ses faux remparts et ses escaliers.

Le bas de l’affiche, traité dans des teintes sombres, représente une foule qui s’apprête peut-être à monter à la suite de ceux et celles qui font l’ascension vers la crypte. On reconnaît la cathédrale et la ville haute sous un ciel étonnant qui évoque à la fois le feu des bombardements (on devine quelques flammes au-dessus des tours) et la sérénité de la paix retrouvée avec ce bleu très clair au-dessus de la figure rassurante du soldat.

Le texte se lit comme une invitation adressée à la nation à se réunir dans le souvenir de la victoire.

Cette affiche, plus récente que les précédentes et éditée par le syndicat d’initiative de Verdun (Étienne Jeannet, 1930), représente la figure du soldat français du monument à la Victoire protégeant la ville, symbolisée ici par les tours de la porte Chaussée. Les couleurs utilisées sont celles du drapeau national. Le nom du pays apparaît d’ailleurs en bleu et rouge juste en dessous du nom de la ville, dont la typographie en relief et les couleurs évoquent l’imagerie de la guerre.

L’illustration nous suggère que Verdun et la France sont rassemblées en une même figure et un même destin.

Les mentions “forteresse historique” et “centre de tourisme” soulignent l’intérêt d’un voyage à Verdun. Cependant, ce sont les inscriptions des batailles sur les panneaux rouges qui attirent particulièrement le regard. Ces panneaux, semblables à des portes imposantes, semblent s’ouvrir devant le guerrier, figure de la victoire.

On peut noter que parmi ces noms figurent des positions défendues lors de la bataille de Verdun, ainsi que des secteurs proches de Verdun qui ont également connu des heures dramatiques, comme l’Argonne et les Éparges.

Modernité et héritage

Au fil du temps, la gare de Verdun a vu son trafic diminuer, notamment avec les évolutions des modes de transport et la réorganisation du fret ferroviaire.

Son histoire reste néanmoins marquée par son rôle crucial lors des grands événements nationaux, sa conception ingénieuse et son intégration dans la mémoire de la ville.

Le patrimoine architectural signé Eiffel ajoute une dimension patrimoniale, valorisée aujourd’hui dans l’approche de valorisation des collections et de la mémoire ferroviaire.

BOUTIN Ludovic. Chemin de fer & tourisme. La Compagnie du chemin de fer du Nord, 1846-1937. Mémoire de maîtrise en histoire contemporaine sous la direction d’Emmanuel Chadeau, université Charles de Gaulle-Lille 3, juin 1997.

PIERNAS Gersende, “Les pèlerinages dans les régions dévastées du nord de la France organisés par la Compagnie du chemin de fer du Nord au lendemain de la Première Guerre mondiale”, In Situ [En ligne], 2014.

VANEHUIN Morgane, Promenons-nous aux champs de bataille. Les parcours touristiques aux régions dévastées organisés par la Compagnie du chemin de fer du Nord entre 1919 et 1920. Travail de recherche dans le cadre du Master Archivistique et monde du travail, sous la direction de Matthieu de Oliveira, université de Lille, juin 2020.

SNCF – SARDO (Service Archives Documentation).

SNCF – SARDO, Centre National des Archives Historiques (CNAH).