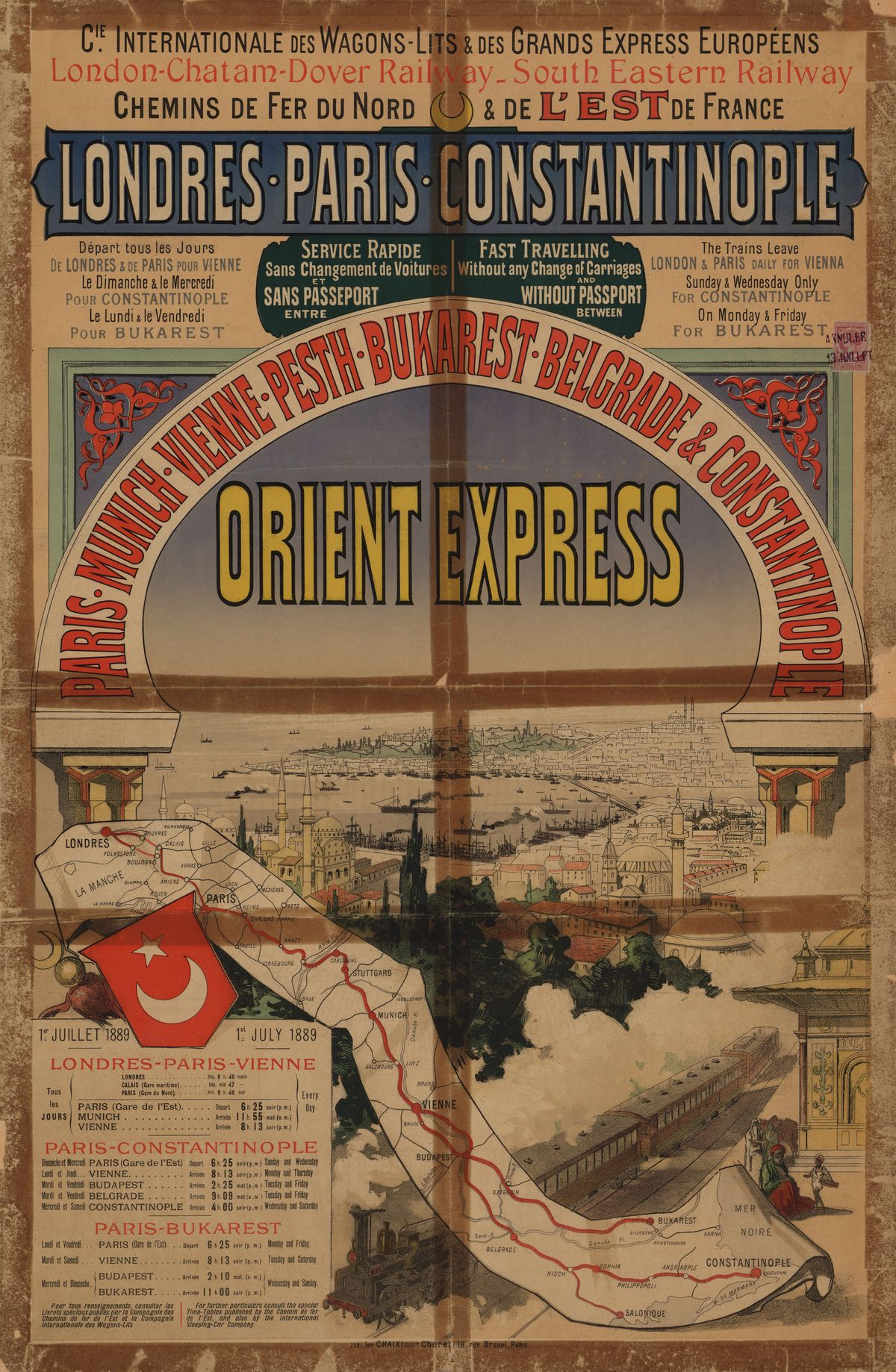

Chemin de Fer du Nord, Boulogne sur Mer, 1889, réf. SARDO : VDR128_2_H.

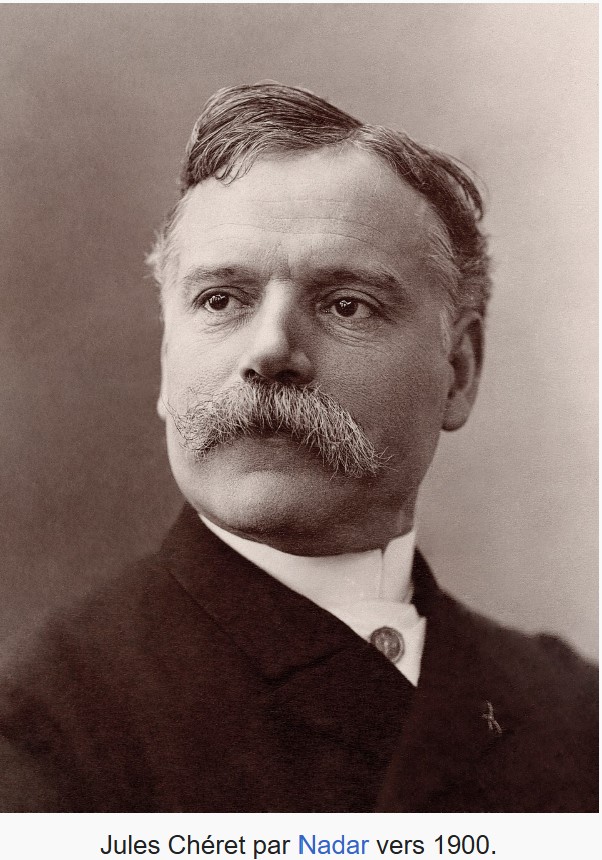

Figure majeure de l’histoire de l’art graphique, Jules CHERET est reconnu comme l’un des plus importants lithographes, affichistes et illustrateurs français. Considéré comme le père de l’affiche artistique moderne, il a profondément transformé l’art de la publicité visuelle dès les années 1860, en introduisant de nouvelles techniques en lithographie et enrichissant le langage visuel de l’affiche publicitaire. Au cours de sa carrière qui s’étend sur plus de 50 ans, il a créé environ 1 200 œuvres lithographiées, entre 1866 et 1914. Ces œuvres sont aujourd’hui conservées dans des collections publiques telles que la Bibliothèque nationale de France, le Musée d’Orsay, le Musée des Arts décoratifs, ainsi que dans les Archives du Groupe SNCF. Sa contribution majeure à l’histoire de la publicité a favorisé le développement de la communication graphique de la fin du XIXe siècle, faisant de lui un pionnier dans son domaine et une référence incontournable dans l’histoire de l’affiche et du design graphique en France.

“La couleur est un corps de chair où un coeur bat”.

Malcolm Chazal.

Sens-plastique, 1948

Quelques éléments de contexte

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, les grandes compagnies ferroviaires françaises (PLM, Paris-Orléans, Est, Nord, etc.), ancêtres de la SNCF créée en 1938, jouent un rôle moteur dans le développement de l’affiche publicitaire, sur laquelle repose leur communication auprès du public. L’objectif : attirer les voyageurs, promouvoir le tourisme régional, et valoriser les destinations desservies par le rail.

Production massive et commande d’artistes

Entre 1880 et 1930, des milliers d’affiches sont produites chaque année par les compagnies. À titre d’exemple, la seule compagnie du PLM réalise environ 600 affiches originales en 30 ans. Ces documents de grands formats (généralement 100 x 60 cm) sont commandés à des affichistes de renom : Roger Broders, Hugo d’Alesi, Adolphe Mouron Cassandre, Constant Duval, mais aussi Jules Chéret. Les commandes sont souvent chiffrées entre 5 000 et 50 000 exemplaires par campagne, et connaissent une large diffusion en France et à l’étranger dans les gares, les agences de voyage mais aussi les salons et expositions.

Innovations esthétiques et graphiques

Les guides, horaires et affiches ferroviaires de l’époque se distinguent par leur grande variété graphique. Les couleurs sont vives, les lettrages innovants, et les scènes sont évocatrices du voyage avec stations balnéaires, montagnes et villes d’eau au coeur des représentations. Reflet de l’ambition de la modernité industrielle, ces productions contribuent à ancrer la publicité comme une véritable forme d’art appliqué diffusé à grande échelle.

Impacts chiffrés et patrimoniaux

Valorisation contemporaine

Depuis les années 1980, la SNCF valorise ce patrimoine graphique à travers des expositions, des publications d’ouvrages et des partenariats culturels. Les affiches anciennes sont régulièrement mises à l’honneur dans les gares et musées partenaires, contribuant à la transmission d’une mémoire commune autour du voyage, du progrès et du patrimoine.

En résumé:

Chemin de Fer du Nord, Boulogne sur Mer, 1889, réf. SARDO : VDR128_2_H.

Chemins de Fer du Nord & de l'Est, Londres - Paris - Constantinople, 1889, réf. SARDO : VDR922_H

Chemins de Fer de l'Ouest, Excursions en Normandie & Bretagne, 1895, réf. SARDO : VDR249_H

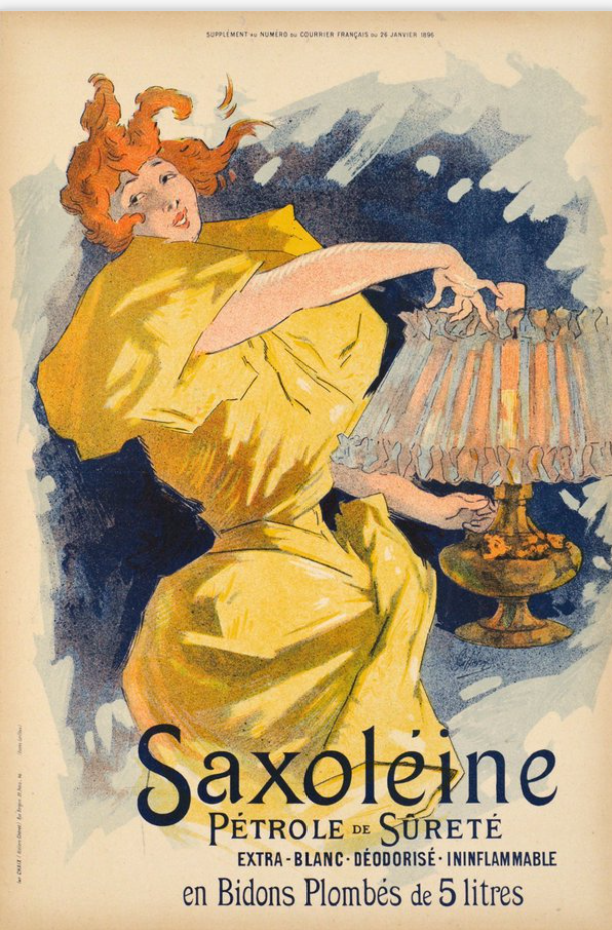

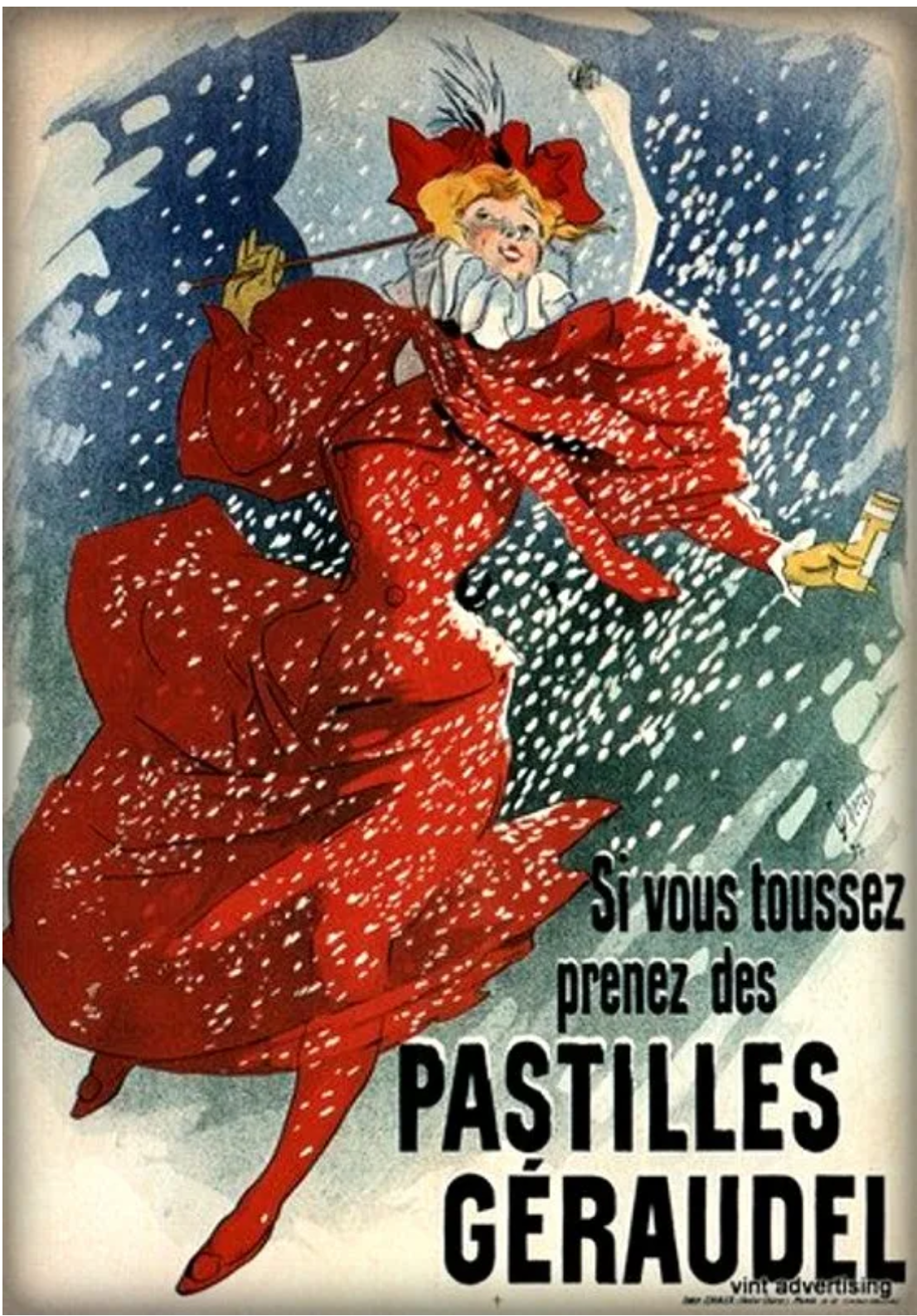

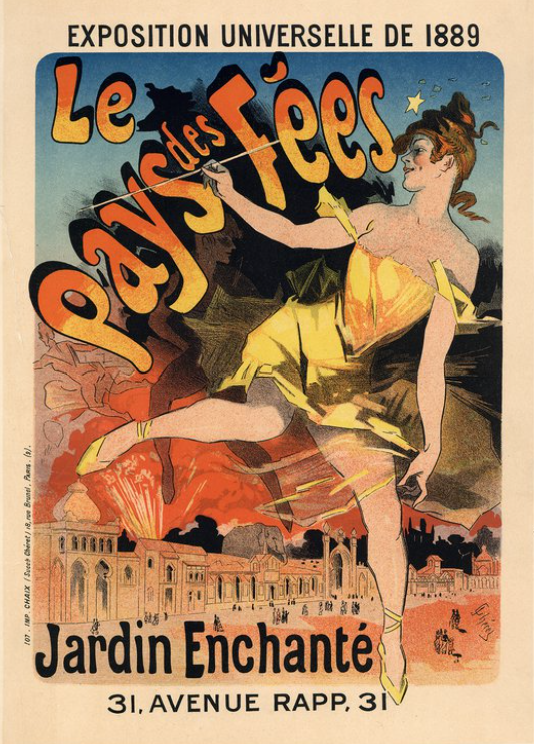

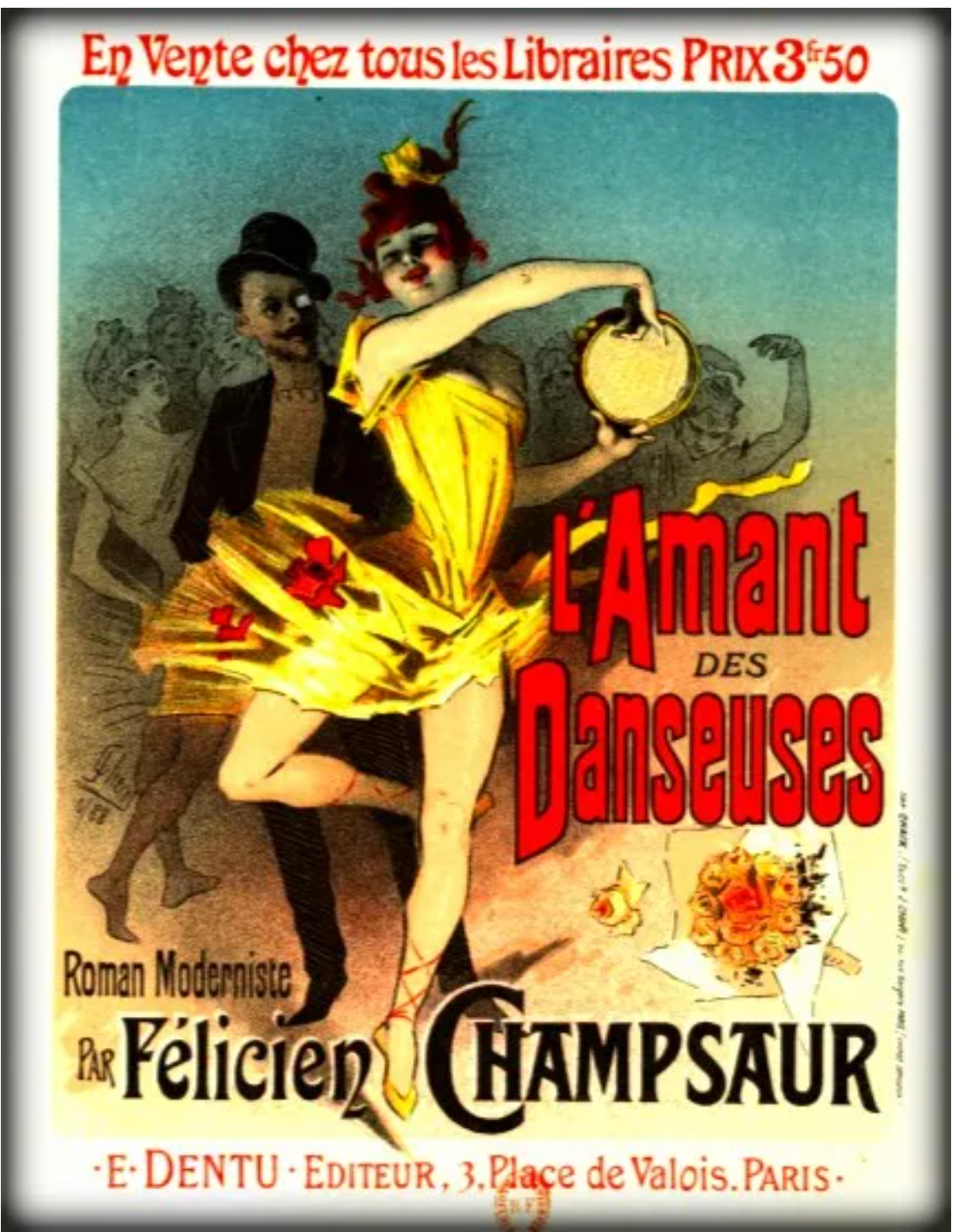

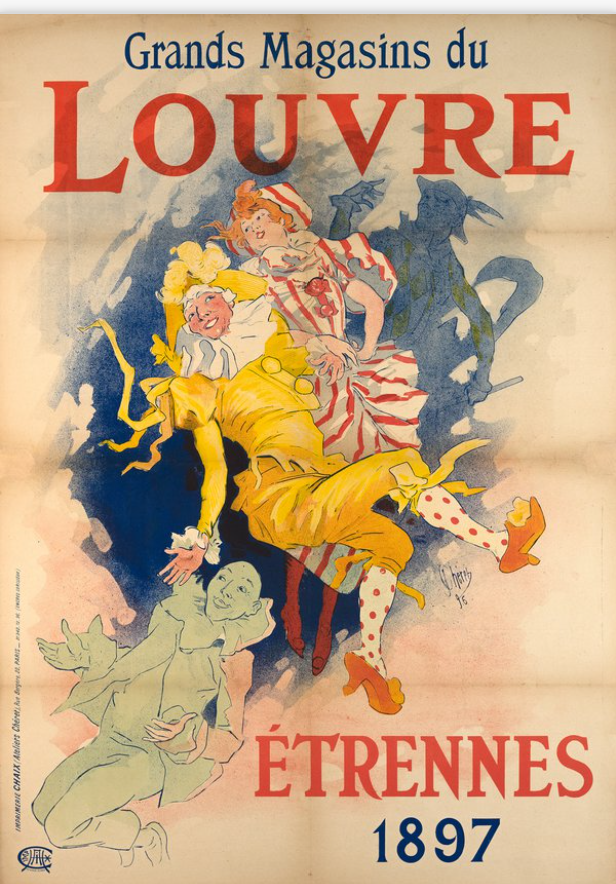

Illustrateur talentueux et technicien accompli, Chéret développe des figures féminines légères et dynamiques, surnommées par l’époque les « Chérettes » qui sont au coeur de sa grammaire visuelle.

Les Chérettes

À partir des années 1890, Jules Chéret imagine et popularise un type de personnage féminin devenu sa signature : on les appelle « les Chérettes ». Ce sont des jeunes femmes souriantes, élégantes, dynamiques et joyeuses, représentées en mouvement, souvent dansant, entourées de volutes colorées, de fleurs ou d’accessoires festifs.

Caractéristiques visuelles et novatrices

Style graphique

Chéret utilise des couleurs vives, des contrastes dynamiques, et maîtrise l’art de la composition aérienne, teintant ses affiches d’une impression de légèreté. Bien qu’il soit fréquemment utilisé, l’emploi de contours ou cernes dans le travail de Chéret est progressivement réduit, avec une transition vers le bleu qui finit par remplacer le noir, créant un contraste moins radical. Le jaune, symbole d’énergie et de joie, constitue une couleur privilégiée dans ses œuvres, jouant un rôle clé dans le succès de ses affiches.

Dans ses compositions, le dynamisme des formes est principalement rythmé par l’utilisation de couleurs plutôt que par le trait lui-même. Ses explorations artistiques se situent à la croisée de l’art et de la publicité, deux disciplines qui au tournant du siècle se nourrissent mutuellement. Les affiches font preuve d’une puissance visuelle et communicative remarquable, qui repose sur la simplification du message publicitaire, indissociable chez Chéret de la qualité esthétique de ses réalisations et de leur effet direct sur le public.

Affiche publicitaire du restaurant Taverne Olympia , imprimerie Chaix, 1895.

SAXOLEINE, imprimerie Chaix, 1896.

Pastilles GERAUDEL, imprimerie Chaix, 1896.

Le pays des Fées, exposition universelle, imprimerie Chaix, 1889.

L'Amant des danseuses. Roman moderniste, by Félicien Champsaur, imprimerie Chaix, 1888.

Grands magasins du Louvre, imprimerie Chaix, 1897.

Héritage et postérité

Les Chérettes sont devenues au fil du temps un symbole de la Belle Époque et du renouveau de l’art graphique. Plusieurs générations d’affichistes, dont Toulouse-Lautrec, Georges Seurat, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard ou Cappiello, s’inspirent de Chéret pour donner vie à leurs propres figures féminines. Jules Chéret a également exercé une influence sur certains créateurs de l’Art nouveau, tels qu’Alfons Mucha. Ce dernier partageait une fascination pour la représentation de la femme sensuelle, mais ses inspirations puisent principalement dans l’art byzantin.

En résumé :

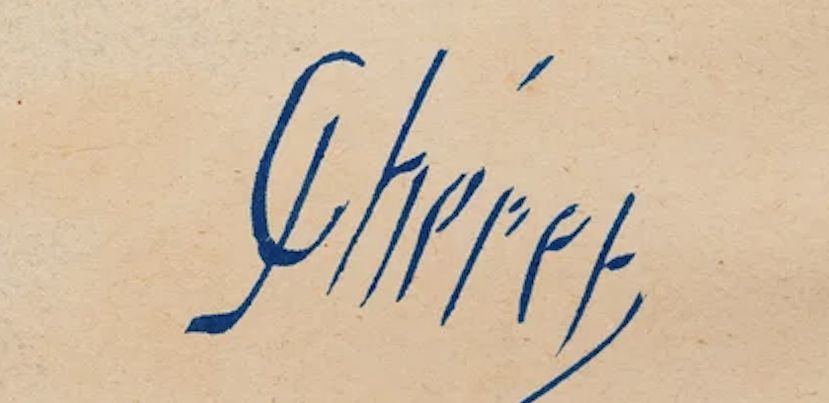

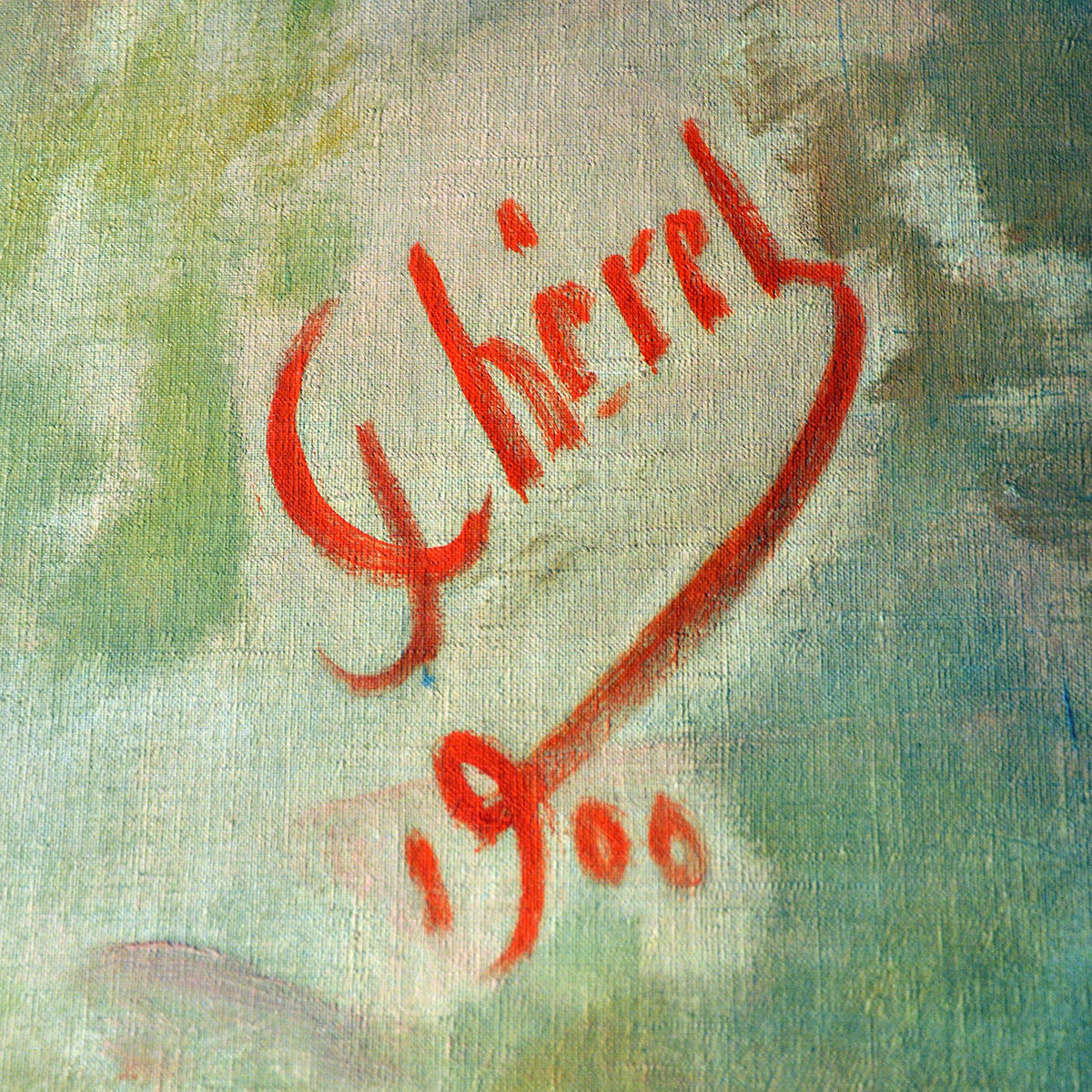

Signature de Jules Cheret.

Signature de Jules Cheret, Peinture, 1900.

1er juin 1836

Naissance à Paris

1849

Jules Chéret suit une formation de lithographe pendant trois ans avant d’occuper un poste d’ouvrier au sein d’une entreprise spécialisée dans la fabrication d’images religieuses.

1851

Il s’inscrit aux cours du soir de la Petite École à Paris, qui deviendra plus tard l’École nationale supérieure des arts décoratifs. Là, il apprend notamment auprès de son maître, Horace Lecoq de Boisbaudran, l’art de l’esquisse de mémoire et le dessin du mouvement.

1852-1853

Il est admis aux Beaux-Arts de Paris, puis part pour l’Italie, voyage typique d’une formation artistique de l’époque.

1854

Premier voyage à Londres.

1855

Retour à Londres, où il admire les œuvres de Turner et Constable. Il rencontre également le parfumeur Eugène Rimmel, qui devient son ami et mécène et pour lequel il réalise des étiquettes et des décors floraux en tant que dessinateur. Il reste à Londres près de six ans.

Il réalise en 1858, une affiche très remarquée pour une opérette d’Offenbach, Orphée aux enfers.

1866

De retour en France, Jules Chéret ouvre son premier atelier de lithographie à Paris, où il dessine et imprime des centaines d’affiches. Il travaille pour des marques commerciales en tout genre, mais la majorité de ses affiches est consacrée à la publicité de spectacles et divertissements de tout genre et d’œuvres légères musicales, littéraires ou théâtrales. Sa première affiche connue est La Biche au bois.

1881

Il cède son imprimerie à la maison Chaix, dont il devient le directeur artistique. Il y fera imprimer la revue Les Maîtres de l’affiche et aura pour élèves Lucien Lefèvre, Georges Meunier et René Péan, parmi les plus brillants.

1889

La première exposition personnelle d’affiches, pastels, gouaches, au théâtre de La Potinière, à Paris.

1889

Il est récompensé par la médaille d’or lors de l’Exposition universelle.

1890

Jules Chéret reçoit la distinction de chevalier de la Légion d’honneur et entame sa carrière en tant que peintre. Par ailleurs, il fait la rencontre du collectionneur Joseph Vitta, qui devient son mécène, et à qui il cède plusieurs de ses œuvres.

1895

Il commence sa carrière dans l’art décoratif en réalisant des décors monumentaux dans différents lieux privés et publics : à Évian, la villa La Sapinière appartenant au baron Vitta ; à Paris, un salon de l’hôtel de ville (entre 1896 et 1903) ainsi que le rideau du théâtre du musée Grévin, représentant Pierrot et Colombine chantant, dansant et entraînant une farandole joyeuse dans le ciel nocturne de Paris ; à Neuilly-sur-Seine, les décors de l’hôtel particulier de Maurice Fenaille (1901) ; enfin, à Nice, la salle des fêtes de la préfecture (1906).

1900

Il réalise le rideau de scène du théâtre du musée Grévin à Paris.

1900, 1912, 1926

Il est promu au grade d’officier de la Légion d’honneur en 1900, de commandeur en 1912, et de grand officier le 22 août 1926.

1925

Atteint de cécité, il cesse de peindre.

1932

Jules Cheret décède dans sa villa Floréal, située sur le Mont Boron à Nice. Il repose au cimetière Saint-Vincent de Montmartre, dans la cinquième division.

La montre régulateur, et la mesure du temps qu’elle implique, permet aussi l’essor d’une industrie particulière, qu’est l‘édition de livrets horaires et de guides touristiques par l’imprimeur Napoléon Chaix en 1845. Ce dernier fonde l‘Imprimerie centrale des chemins de fer qui, dès l’année suivante, sort le premier Livret indicateur des horaires des trains. Ce livret est appelé « l’indicateur Chaix » puis, par simplification, « le Chaix » et permet aux voyageurs de connaître les horaires des trains. En 1880, une importante succursale de l’Imprimerie centrale des chemins de fer est implantée au 126, rue des Rosiers, à Saint-Ouen. En 1881 elle devient l’Imprimerie Chaix. En 1881, Jules Cheret, illustrateur et graphiste, cède son imprimerie à l’imprimerie Chaix, tout en conservant la direction artistique de son atelier. On y imprime, outre les affiches de Jules Chéret, directeur artistique, et de ses amis comme Lucien Lefèvre, Alfred Choubrac ou Georges Meunier, des travaux de composition, de tirage typographique, de brochage, de reliure, de réglure, etc. L’entreprise familiale ne cesse de se développer et devient vite l’un des plus puissants ateliers d’imprimerie d’Europe. Surtout connue pour l’édition des indicateurs de chemin de fer jusqu’en 1976, Chaix imprime également des dépliants publicitaires, des affiches, des périodiques, des ouvrages, ainsi que la série mensuelle Les Maîtres de l’affiche.

La série complète des “Maîtres de l’affiche”, représente une anthologie prestigieuse de l’affiche française et internationale, reflétant l’engouement de l’époque pour cet art.

Période de publication : La collection a été publiée de décembre 1895 à novembre 1900, soit sur une période de près de cinq ans.

Format et contenu : Chaque mois, une sélection de quatre reproductions d’affiches était publiée en format réduit (39,5 x 29 cm). La série complète comprend 256 images lithographiées sur vélin fin.

Volumes : Les affiches étaient réunies annuellement en recueils reliés, pour un total de 5 volumes.

Artistes représentés : Les œuvres reproduites sont de 97 artistes, incluant des affichistes célèbres comme Jules Chéret, Toulouse-Lautrec, Mucha, Grasset, Bonnard, Pal, Steinlein, Vallotton, Hugo d’Alesi, Louis Anquetin, Emmanuel, Árpád Basch, Beggarstaffs, Émile Berchmans, Paul Berthon, Giuseppe Boano, Gustave Fraipont et bien d’autres.

Reconnaissance critique : En 1897, le critique d’art Alexandre Demeure de Beaumont a décrit cette publication comme “le Parnasse de l’Affiche“, soulignant son importance et sa qualité artistique.

Vente. Art. 1907-12-27. Paris. 4 pages. Catalogue des pastels, dessins réhaussés, maquettes originales d’affiches par Jules Chéret… Expert L. Moline.

Seurat et Chéret : le peintre, le cirque et l’affiche. Ségolène Le Men ; Paris : CNRS éd., DL 2003. Publié à l’occasion de l’exposition “L’affiche et le cirque” qui s’est tenue en 1991au Musée d’Orsay. – Bibliogr. p. 181-188.

Grand palais Exposition-rétrospective de Jules Chéret, 1836-1932. Préface de Frantz-Jourdain. Salon d’automne, novembre 1933. Paris : impr. de E. Keller, (1934)

Chéret Jean, Jules [archive, Dictionnaire des imprimeurs-lithographes du xixe siècle, École nationale des chartes.

Archives nationales, 19800035/63/1760, base Léonore http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr

Maindron (Ernest), Les affiches illustrées, Paris, 2 t., 1886-1896.

Matignon, Claire. Jules Chéret : sa vie et son en oeuvre en 2 minutes, Beaux Arts Magazine, 9 juin 2025.

Mauclair (Camille), Jules Chéret, Paris, Le Garrec, 1930.

Jules Chéret. La naissance de l’affiche moderne, Chaumont, Les Silos, 1994.

Bagiel (Réjane), Le Men (Ségolène) dir., La Belle Époque de Jules Chéret : de l’affiche au décor, Paris, Les Arts décoratifs, 2010.

Vignon (Virginie), Jules Chéret et l’âge de l’imprimé. L’image dans tous ses états, Courbevoie : musée Roybet Fould / Paris : Somogy, 2015.

Archives du Groupe SNCF – SARDO : Centre National des Archives Historiques (CNAH).