Pour moi, il y a deux sortes de peintures : la bonne et la mauvaise. Et je pense que toute peinture est à la fois figurative et abstraite, puisqu’elle est la manifestation d’un tempérament.

François Desnoyer : maître de la peinture figurative et abstraite

François Desnoyer, né à Montauban en 1894, est une figure emblématique de la vie artistique française du début du XXe siècle. Nous savons peu de choses sur son enfance. Desnoyer a bien commencé, à la fin de sa vie, l’écriture de sa biographie. Mais la mort l’emporta au bout de quelques pages seulement.

C’est son grand-père qui croit en son rêve de devenir peintre. Reconnaissant le talent de son petit-fils, il prend l’initiative de le présenter à Antoine Bourdelle*, artiste renommé et également originaire de Montauban. Bourdelle, impressionné par les aspirations et le potentiel de Desnoyer, décide rapidement de le prendre sous son aile. Malgré les réticences de son père, qui n’est pas en faveur de cette carrière artistique, Desnoyer choisit de suivre la voie tracée par son mentor. En 1912, il s’installe donc à Paris, déterminé à poursuivre sa passion pour la peinture et à se forger un avenir dans le monde de l’art, en dépit des obstacles familiaux. Cette décision est une étape décisive dans sa carrière artistique.

François Desnoyer, 1964, Exposition internationale d’Art Figuratif de Tokyo

Cette citation reflète bien la pensée de François Desnoyer sur la dualité de la peinture et la façon dont elle exprime sa personnalité de l’artiste.

-

1894

Naissance à Montauban

-

1912

Desnoyer s’installe à Paris pour poursuivre ses études artistiques, notamment à l’École nationale supérieure des arts décoratifs, sous le mentorat du sculpteur Antoine Bourdelle.

-

1914 - 1918

Desnoyer est mobilisé au début de la Première Guerre mondiale. Il est blessé à plusieurs reprises et fait prisonnier en 1918. Pendant sa captivité, il continue de dessiner, capturant la réalité de la guerre.

-

1920 - 1938

Après la guerre, il reprend ses études et commence à exposer ses œuvres. Il participe à plusieurs salons, dont le Salon des indépendants (1921-1922), le Salon d’automne (1925), le Salon des Tuileries (1925) et à la Société nationale des beaux-arts. Essayant de devenir professeur, il n’obtient que des postes en banlieue parisienne. Durant les années 1930, il mène une double carrière de professeur et d’artiste. Il expose peu de fois, mais est très actif dans ses envois d’œuvres pour figurer dans les salons.

-

1932

Desnoyer rencontre Souza (1901-1988) qui deviend sa seconde épouse. Il voyage alors avec elle en Tchécoslovaquie d’où elle est originaire.

-

1938

Il devient finalement professeur aux Arts décoratifs, tout près de l’atelier qu’il possède depuis 1922 rue Tournefort.

-

1934 - 1940

Le véritable tournant pour Desnoyer est en 1934, lorsqu’il participe au Salon des indépendants avec Robert Lotiron, Édouard Goerg et Marcel Gromaire, qui deviendront ses amis et interlocuteurs durables. Ces échanges quotidiens façonnent son œuvre : il est notamment très inspiré par son ami Albert Marquet***, avec qui il a partagé un atelier. Pour les constructions rigoureuses, il s’inspire davantage de Gromaire ou d’André Lhote.

-

1940 - 1945

Desnoyer reste à Paris et soutient la résistance. Il abrite une maison d’édition clandestine et continue de peindre des œuvres significatives, comme le portrait de Deborah Lifchitz.**

-

1945

Le musée d’art moderne de la ville de Paris rouvre, une salle est dédiée à Desnoyer, entre Marc Chagall et Gromaire.

A l’invitation de Jean Vilar Desnoyer s’installe à Sète.

En 1952, Desnoyer participe à la Biennale de Venise aux côtés de deux figures emblématiques de l’art moderne : Fernand Léger et Raoul Dufy****. C’est au cours de cette période qu’il noue une amitié avec Dufy, partageant avec lui une passion pour la couleur et la lumière.

Cette même année, Desnoyer est nommé peintre de la marine, une distinction qui vient reconnaître son talent et son engagement, et le consacre comme un peintre qui représente la mer et la vie maritime.

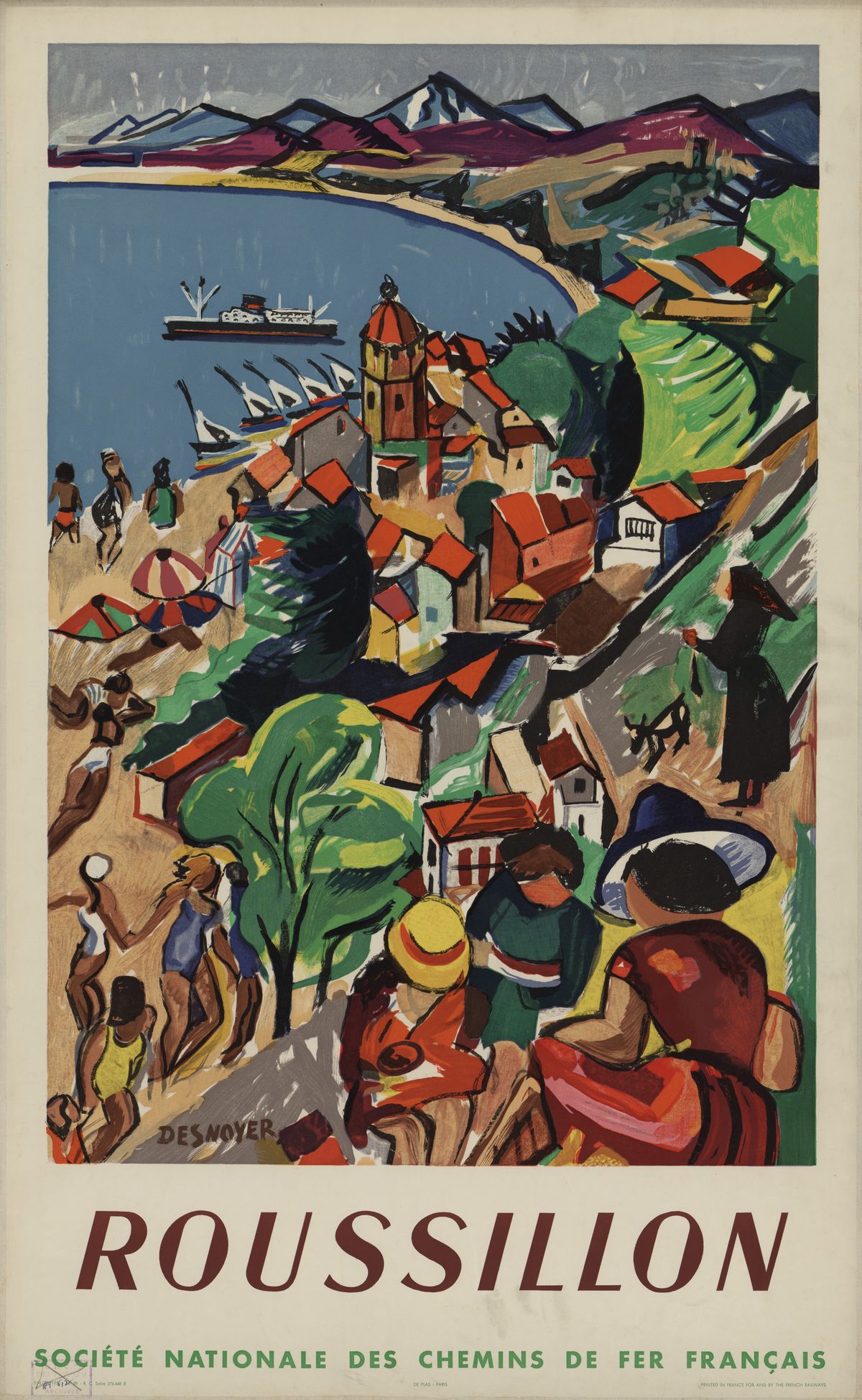

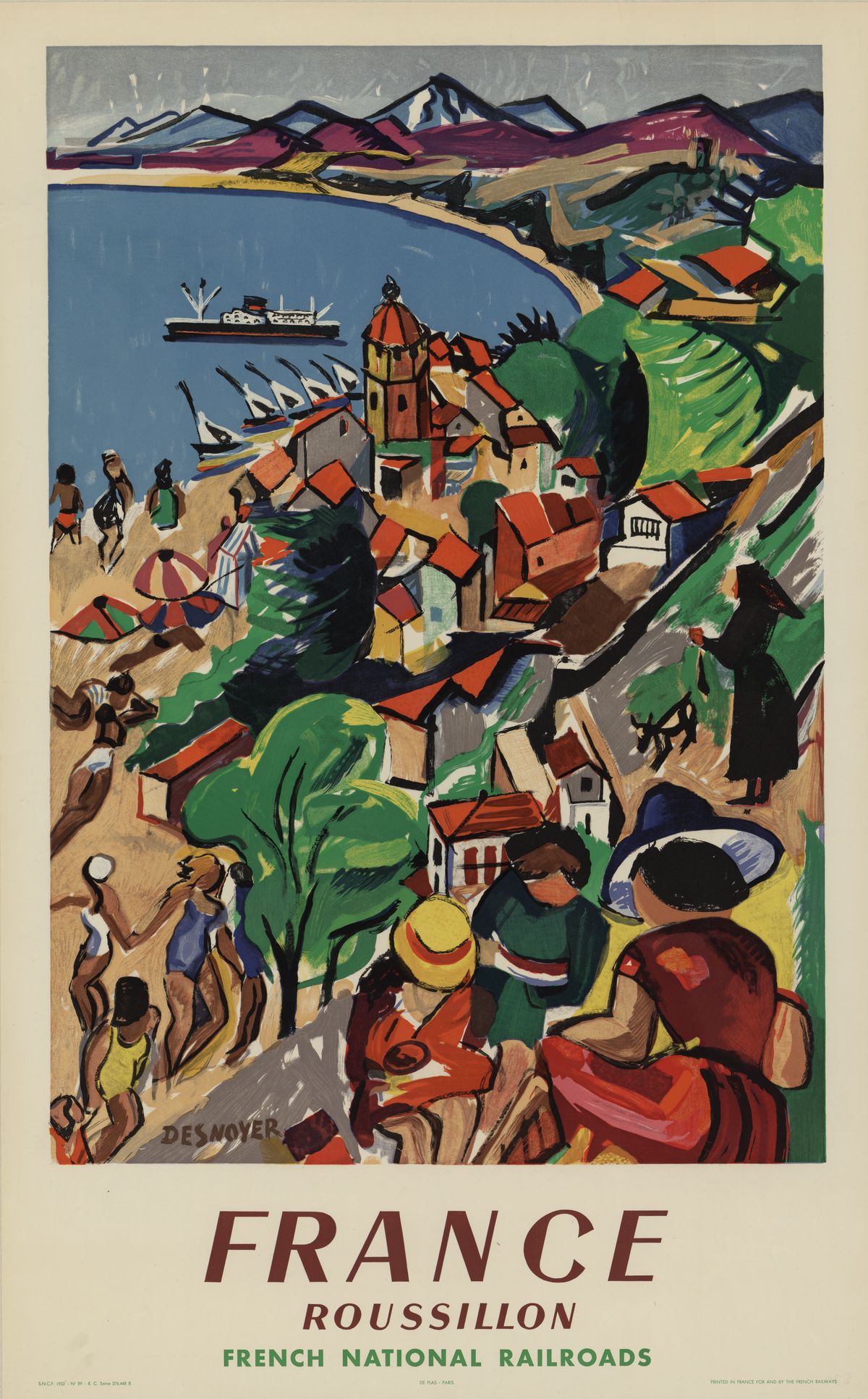

En 1952, le peintre reçoit une commande de la part de SNCF qui lui demande de réaliser une affiche destinée à promouvoir les merveilles du Roussillon. Cette commande vise à mettre en avant les paysages enchanteurs, la richesse culturelle et les attraits touristiques de cette région unique du sud de la France. À travers son art, l’artiste est appelé à capturer l’essence du Roussillon, à susciter l’intérêt et à éveiller l’admiration pour ses panoramas pittoresques, ses villages typiques et ses traditions vivantes. L’affiche servira ainsi d’outil de valorisation, invitant les visiteurs à découvrir les trésors cachés et les charmes authentiques de cette terre ensoleillée.

François Desnoyer choisit de mettre en avant la richesse et la diversité du paysage du Sud en superposant les éléments naturels et les symboles touristiques locaux.

La côte de sable est animée par des baigneuses, et s’étend jusqu’à Argelès.

Au centre, le clocher de Collioure émerge, représentant un symbole fort de l’identité locale.

Desnoyer fait également référence à Port Vendres par la présence d’un bateau qui ajoute une dimension maritime à son œuvre, élément important de son travail.

Pour parfaire ce paysage, les majestueuses montagnes rouges, emblématiques de la côte Vermeille, se dessinent en arrière-plan, renforçant le lien entre la terre et la mer.

La palette des pigments d’ocre confère aux paysages une diversité changeante, allant du jaune éclatant au rouge vif, en passant par des nuances d’orange, de violet et de brun.

L’artiste parvient à créer une mosaïque visuelle, riche en détails et en sensations, tout en respectant l’équilibre entre les différents éléments évoqués.

L’affiche échappe au naturalisme mais conserve pourtant une forme de réalisme et d’authenticité qui reflète la capacité de Desnoyer à capturer les sensations et à les retranscrire par le dessin.

Signature de François Desnoyer

* Émile-Antoine Bordelles, dit Antoine Bourdelle, est un sculpteur français, né le 30 octobre 1861 à Montauban et mort le 1er octobre 1929 au Vésinet.

**Deborah Lifchitz est une ethnologue et linguiste polonaise puis française, spécialiste en particulier des langues éthiosémitiques et des cultures de l’Éthiopie. Elle est déportée à Auschwitz en 1942, où elle est assassinée.

***Albert Marquet (1875-1947) était un peintre français, associé au mouvement fauviste. Il est surtout connu pour ses paysages, ses marines et ses natures mortes, utilisant des couleurs vives et des formes simplifiées. Marquet a été influencé par des artistes tels que Henri Matisse et André Derain, mais il a également développé un style personnel qui se concentre sur la lumière et l’atmosphère de ses sujets. Sa carrière a été marquée par une exploration constante de la couleur et de la composition, faisant de lui un figure importante de l’art moderne. En 1950 Marquet réalisera pour la SNCF une affiche, nos réf : VDR 315, VDR 426, Paris 1950.

****Raoul Dufy (1877-1953) était un peintre, dessinateur et illustrateur français, célèbre pour ses œuvres colorées et ses représentations de la vie moderne. Associé aux mouvements fauviste et cubiste, Dufy est surtout connu pour ses paysages ensoleillés, ses scènes de loisirs, ainsi que ses aquarelles vibrantes. Il a également réalisé des fresques, des tissus et des céramiques, explorant une palette lumineuse et une approche joyeuse de la composition. Son style distinctif se caractérise par des lignes fluides et une grande expressivité, faisant de lui une figure marquante de l’art du XXe siècle. En 1954 Dufy réalisera une affiche pour la SNCF : nos réf : Normandie, 1954, VDR 1525.